같은 내용·다른 법안 '쪼개기' 발의

법안 일부만 고쳐 '베끼기'도

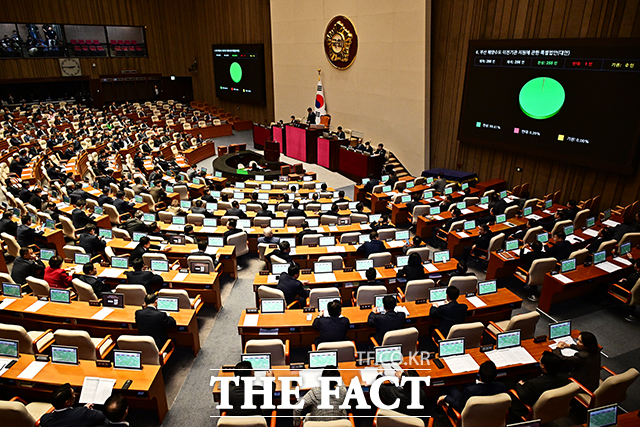

국회의원들의 입법 효능이 높아진 것일까, 아니면 졸속 입법이 일상이 된 시대일까. 숫자만 놓고 보면 22대 국회는 어느 때보다 열심히 일하는 것처럼 보인다. 발의 건수로 성과를 평가하는 구조 속에서 국회는 '숫자'로 국민의 눈을 속이고 있는 건 아닐까. 법안 발의 건수가 의정활동의 성과로 평가되는 구조 속에서 입법은 '숙의의 과정'이 아닌 '숫자의 경쟁'이 됐고, 그 부담은 고스란히 현장과 입법 지원 인력에게 쌓이고 있다. <더팩트>는 '얼마나 많이 발의했는가'라는 착시를 걷어내고, 숫자에 쫓기는 입법의 현장을 들여다본다. <편집자주>

[더팩트ㅣ김수민·서다빈 기자] 국회가 '열심히 일하는 것처럼 보이는' 착시에 빠졌다. 22대 국회가 출범한 지 1년 반 만에 의원들이 대표발의한 법안은 1만4000건을 훌쩍 넘겼다. 숫자만 놓고 보면 입법 열기가 그 어느 때보다 뜨겁다.

그러나 들여다보면 내용이 같은 법안을 쪼개거나, 문구만 바꾼 법안, 이슈가 터질 때마다 쏟아지는 입법이 적지 않다. 법안 발의 건수가 의정 활동의 성과로 소비되는 구조 속에서 국회의 입법은 숙의보다 실적 경쟁에 가까워지고 있다는 지적이 나오는 이유다.

국회 의안정보시스템에 따르면, 이번 달 23일 기준 22대 동안 동안 제출된 의원 대표 발의 법안은 총 1만4163건으로 집계됐다. 21대 국회가 같은 기간 제출한 1만2683건 법안 수와 비교하면 11.67% 늘었다.

<더팩트>가 22대 국회 개원 이후부터 이번 달 22일까지 국회에 제출된 의원 1인당 대표 발의 법안 건수를 자체 분석한 결과, △민형배(224건) △윤준병(221건) △이수진(182건) △이용우(141건) △한정애(140건) △문진석(121건) △김선교(120건) △서영교(119건) △박해철(116건) △김태선(110건) 의원 순으로 발의 건수가 가장 많다.

반대로 적은 순으로 나열하면 우원식 국회의장(0건)을 제외하고 △김기웅·손솔(9건) △차지호(11건) △김민석·배현진·이준석(12건) △조정식(13건) △김성환·유영하·이주희·정연욱(14건) 등이다. 이 중 손솔·이주희 의원은 비례의원직 승계로 각각 올해 6월과 7월 국회에 진출했다.

우리나라 국회의 법안 발의 건수는 주요 선진국과 비교해 압도적으로 많은 편으로 알려졌다. 얼핏 보면 국회가 본연의 역할일 제대로 하고 있는 것 같지만 자세히 살펴보면, 똑같은 내용을 두 개 이상의 관련법에 그대로 적용하는 '복붙'(복사해서 붙여넣기) 방식을 쉽게 찾아볼 수 있다. 다른 의원이 발의한 법안의 내용을 카피(copy)한 경우도 상당하다. 이런 경우는 대체로 발의 건수를 높이려는 의도가 깔려있다는 해석이 나온다.

법안 발의 건수 1위인 민형배 더불어민주당 의원이 대표발의한 법안을 보면, 공영방송 관련 기관 소속 임원의 결격사유를 강화하는 내용을 '한국교육방송공사법' '방송문화진흥회법' 방송법' 등 3개 법안으로 나눠서 6월20일 발의했다. '국민'은 통치의 대상을 가리키는 표현이니 이를 '시민'으로 바꿔 능동적 참여자로 규정하자는 내용도 '국민건강증진법' '국민체육진흥법' '국민여가활성화기본법' 등 3개로 나눠 6월17일 발의했다.

국민의힘에서 법안 발의를 가장 많이 한 김선교 의원도 동일한 취지의 내용을 적용 대상별로 '쪼개기' 발의했다. 김 의원은 지난 8월7일 '영유아보육법' '학교급식법', '노인·장애인 등 사회복지시설의 급식안전 지원에 관한 법률' 등 3건을 법안을 발의했는데, 급식에 '지역 내 생산 농·축·수산물'을 우선 사용하도록 하는 내용은 같지만, 어린이집·학교·사회복지시설로 주체만 달리해 3개의 법안으로 나눴다.

사회적 공분을 사거나 큰 파장을 일으킨 특정 이슈가 발생하면 '숟가락 얹기식'으로 법안을 발의하는 행태도 적지 않다. 전동킥보드 등 개인형 이동장치(PM)로 인한 인명사고가 잇따르자 관련 입법이 다수 발의된 게 대표적인 예다. 지난 5월부터 현재까지 비슷한 내용의 '개인형 이동수단의 안전 및 이용 활성화에 관한 법률안'은 총 12건 발의됐다.

이같은 과잉 입법이 반복되는 이유는 법안 발의 수가 의정활동의 성과 지표로 활용되기 때문이다. 향후 공천 과정에서도 주요 기준으로 작용한다. 다른 의원이 낸 법안을 일부만 고쳐 발의하는 '베끼기'도 적지 않다. 여권 소속 한 비서관은 <더팩트>에 "여전히 언론 보도와 의정 보고서, 정당 내부 평가, 공천 과정에서 발의 건수가 중요한 지표로 작동하면서 발의 자체를 성과로 소비하는 경향이 점차 뚜렷해지고 있다"고 말했다.

- 발로 뛰는 <더팩트>는 24시간 여러분의 제보를 기다립니다.

- · 카카오톡: '더팩트제보' 검색

- · 이메일: jebo@tf.co.kr

- · 뉴스 홈페이지: https://talk.tf.co.kr/bbs/report/write

- · 네이버 메인 더팩트 구독하고 [특종보자→]

- · 그곳이 알고싶냐? [영상보기→]