국회의원, 일 안해도 명절 휴가비는 '꼬박꼬박'

국회의원들의 설 지갑은 올해도 두둑하다. 연말정산 여파로 귀향길 직장인들의 지갑은 얇아진 반면 이들에겐 해마다 꼬박꼬박 1인당 400여만 원의 '명절 휴가비'가 지급된다. 일을 안 해도 상관없다.

19대 국회 입법 실적은 '낙제점'이다. 지난해 10월 기준 의원(300명) 3명 가운데 1명 넘게 자신의 이름을 걸고 만든 법이 하나도 없는 것으로 나타났으며, 12월 말 뒤늦게 한 입법마저도 '재탕·삼탕'인 것으로 드러났다. 제 역할을 못한 국회의원이 국민의 혈세로 지급하는 억대 연봉 및 명절 휴가비를 챙겼다는 점에서 따가운 눈총을 받고 있다.

매해 여야는 '무노동 무보수' 원칙을 적용한 세비 관련 혁신의 목소리를 내지만, 어느새 슬그머니 사라져왔다. <더팩트>는 국회의원 '명절 휴가비' 및 세비 실태를 되짚었다.

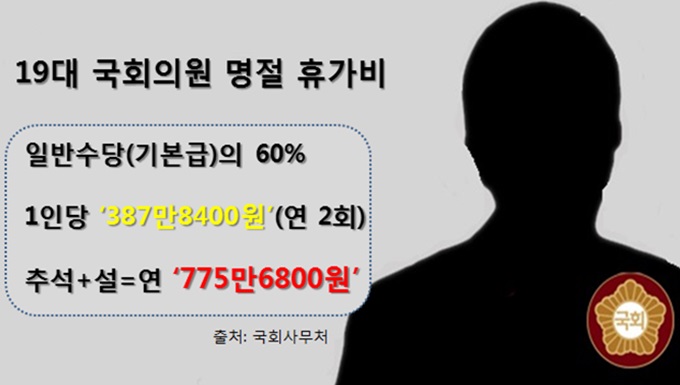

▶ 명절 휴가비 '연 775만 원'...국회 "과도하지 않다"

국회사무처가 펴낸 '국회의원 권한 및 지원(2013년)' 자료를 기준으로 보면 올 설에 국회의원 1인당 명절 휴가비로 387만8400원(일반 수당의 60%)을 받는다. 지난 추석에도 같은 금액을 지급받았고, 국회 운영위원회는 올해 세비 및 명절 휴가비 등을 3년 연속 동결하기로 했다.

국회의원 1명 당 세비는 기본급인 일반수당 646만4000원에 정액급식비 13만 원, 입법활동비 313만6000원, 관리업무수당 58만1760원 등 각종 수당과 상여금(정근수당, 명절 휴가비)을 합해 한 달 급여로 치면 1149만원6820원을 받는다. 연봉으로 환산하면 1억3796만1920원을 해마다 세비로 챙긴다.

국회의원 연봉은 직장인 평균 연봉(2960만 원, 2012년 기준)의 4.7배 수준이다. 의원이 300명이라는 것을 감안하면 월 35억여 원, 연 414억여 원의 세비가 국고에서 지급되는 셈이다.

명절 휴가비와 별도로 정근수당 646만4000원을 매년 1·7월에 나눠 지급한다. 회기가 있을 때는 특별활동비(회기 중 1일당 3만1360원, 결석 때는 감액)까지 더해진다. 여기에 사무실 운영, 차량유지, 출장, 정책개발, 자료발간 등에 들어가는 세비까지 포함하면 실제 받는 금액은 더 많다.

명절 휴가비 지급 기준과 방식은 직장인과 다르지 않다. 국회의원의 특정 수당 외 명절 휴가비와 같은 기타항목은 '공무원 보수 규정'에 따른다. '공무원수당 등에 관한 규정'에 따르면 명절휴가비는 기본급이라 할 수 있는 일반수당의 60%를 지급한다. 일반수당이 오르면 명절휴가비도 함께 오른다. 매월 20일 통장에 월급이 입금될 때 명절휴가비도 함께 지급된다.

일각에서는 국회의원들의 명절 휴가비가 너무 많다는 지적이 나온다. 국회사무처는 이에 대해 '국회의원 특권, 오해와 진실' 자료에서 "3권 분립의 원칙상 국회에 부여된 기능(입법, 재정, 국정통제권)이나 입법활동 보장을 위한 제도적 장치(세비 및 운영경비 등)까지 국회의원의 과도한 특권으로 간주하는 것 역시 타당하지 않다"고 강조한다.

▶ 여야, 앞다퉈 '세비 삭감' 외쳐놓고 '빈손'

국회의원들의 세비 상승 폭은 국회의원들이 국회 규칙으로 직접 정한다. 정치권에선 '식물 국회' 논란이 일 때마다 세비를 삭감하거나, '무노동 무보수' 원칙을 세워야 된다고 한목소리를 냈다. 그러나 그때 뿐이다.

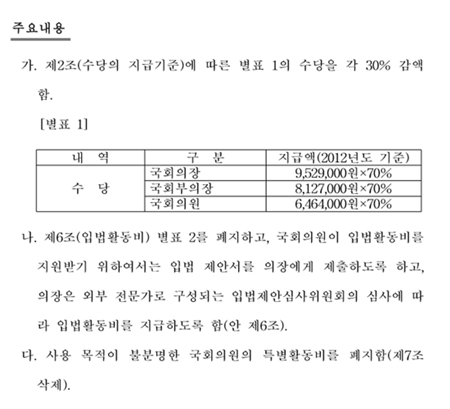

2012년 대선을 앞두고 여야는 '국회의원 세비 30% 삭감'을 골자로 한 '국회의원 수당 등에 관한 일부 개정 법률안' 발의에 동의했으나, 현재까지 국회 운영위원회에 계류 중이다.

또한 여야는 지난해 세월호 교착 정국으로 '국회 무용론'이 일자 잇따라 당내 혁신기구를 만들어 '무노동 무보수' 원칙을 적용한 세비 관련 혁신안을 내놨다.

지난해 말 새누리당 보수혁신특별위원회(위원장 김문수)는 국회의원 세비에 '무회의 무세비-불출석 무세비' 원칙을 적용하는 혁신안을 마련했다. 새정치민주연합 정치혁신실천위원회(위원장 원혜영) 소속 의원 11명은 국회의원이 회의에 무단 불참할 경우 그 회기의 회의비 전액을 삭감하는 내용의 '국회의원수당 등에 관한 법률' 개정안을 발의했다.

그러나 이마저도 아직 국회 문턱을 넘지 못했다. 매번 정치권에서 혁신 바람이 되풀이되고 있지만, 말만 있고 실천이 뒤따르지 않다 보니 국민들의 신뢰가 무너진 지 오래다.

[더팩트 ㅣ 오경희 기자 ari@tf.co.kr]

- 발로 뛰는 <더팩트>는 24시간 여러분의 제보를 기다립니다.

- · 카카오톡: '더팩트제보' 검색

- · 이메일: jebo@tf.co.kr

- · 뉴스 홈페이지: https://talk.tf.co.kr/bbs/report/write

- · 네이버 메인 더팩트 구독하고 [특종보자→]

- · 그곳이 알고싶냐? [영상보기→]