마포대교를 생각하면 무엇이 떠오르나요? '자살'이 먼저 떠오르나요? 서울시는 '자살'과 같은 부정적인 인식을 지우기 위해 마포대교 '생명의 다리' 캠페인을 벌였지만, 오히려 자살시도자 수는 급증했습니다. 왜일까요? <더팩트>는 10일은 세계자살예방의 날을 맞아 여전히 자살의 다리로 불리는 마포대교를 1인칭 화자로 설정해 이야기를 풀어봤습니다.

나는 '마포대교'입니다.

서울특별시 마포구 용강동과 영등포구 여의도동을 연결하는 한강에 있는 다리에요. 1970년에 태어났지요. 처음에는 '서울대교'라는 이름을 썼다가 1984년 지금의 이름으로 개명을 했어요.

내가 태어났을 때 사람들은 팡파르를 울렸어요. 지독한 교통체증을 내가 해결했거든요. 당시 한강 개발계획 사업이 활발하게 추진되고 있어서 인구 과밀화와 차량 폭주 현상이 심했어요. 내가 그걸 한 방에 해결했죠. 그리고 경제 성장에도 일조했어요. 여의도와 마포 일대의 성장은 다 내 덕인 줄 아시라니까요.

그런데 나는 점점 어두워졌어요. 자살하기 위해 나를 찾는 사람들이 점점 늘어났기 때문이에요. 2007년부터 2012년 8월까지 111명의 사람이 나에게 왔다가 한강 아래로 몸을 던졌어요. 결국, 52명이 목숨을 잃었습니다.

나의 또 다른 이름은 '자살의 다리'입니다.

자살의 다리란 이름은 10여 년 전에 붙여졌어요. 처음엔 이유를 알 수 없었어요. 왜 자살을 하는 사람들이 나를 찾는지. 또 이토록 많은 사람이 왜 자살이라는 극단적인 선택을 하는지도…. 사실 나는 자살의 다리란 이름 탓에 부끄러워 얼굴을 들 수 없었습니다. 나는 어떻게 할지 몰라 쩔쩔맸어요.

이후 자살의 다리라는 오명을 벗기 위해 노력했어요. 2013년 사람들의 아이디어로 멋스러운 이름으로 탈바꿈했습니다. 스스로 목숨을 끊고자 하는 사람들을 위해 붙여진 새 이름이 마음에 들었어요. 자살 예방 효과가 있을 거란 기대감에 한껏 부풀었습니다.

그렇게 붙여진 세 번째 이름은 '생명의 다리'입니다.

나는 새 이름이 아주 마음에 들었어요. 적어도 내가 애물단지는 아니구나 생각했습니다. 사람들이 다시 나를 사랑하기 시작했죠. 한강에 있는 많은 다리 친구 중에 가장 유명해지기도 했어요. 연인들이 많이 찾기 시작하면서 데이트 장소로도 으뜸이 됐죠. '명소'가 됐단 말이에요.

그래서 가만히 있을 순 없었어요. 과거를 지우기 위해서라도 힘든 사람들에게 따뜻한 말 한마디를 건네기로 했어요. "밥은 먹었어?" "잘 지내지?" 안부를 묻기도 하고 "많이 힘들구나" "말 안 해도 알아" 등 위로의 말을 건네기도 했어요.

하지만 불명예를 씻는 게 간단한 게 아니더군요. 주목을 받은 만큼 유명세를 치러야 했어요. 나의 따뜻한 말 한마디가 사람들의 마음을 돌릴 순 없었나 봐요.

나는 '자살의 다리'란 이름이 싫습니다.

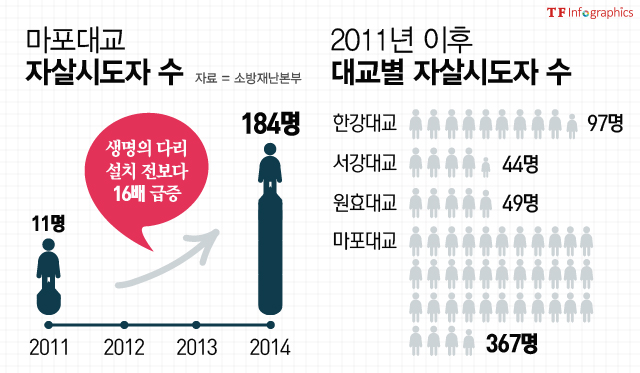

자살 예방 효과가 없다는 논란이 꼬리표처럼 따라다녔어요. 2011년부터 지난 7월까지 모두 367명이 자살을 하기 위해 나를 찾았기 때문이에요. 반갑진 않았습니다. 다행히 자살을 시도한 사람 대부분이 구조됐다는 소식이 들리더군요. 그래도 자살시도자가 늘어났다는 것이 씁쓸하게 느껴졌어요. 모든 게 나의 잘못인가요?

나는 요즘 부쩍 슬퍼요. 학생부터 할아버지까지, 자살하기 위해 나를 찾는 세대들이 다양해졌기 때문이에요. 가난, 학업 스트레스, 우울증 등 사연도 다양해졌다는 걸 새삼 느껴요. 다들 왜 그렇게 힘들까요.

나 혼자만의 노력으론 역부족이란 걸 알아요. 이미 실패를 맛봤잖아요. 그래서 도움을 요청하려고 합니다. 궁지에 몰린 사람들이 다시 삶의 현장으로 또는 가족들에게 돌아가게 하려면 함께 힘을 모아야 한다는 걸 알게 됐거든요. 어때요. 내 생각이….

나는 도움이 필요합니다.

자살하는 사람들 대부분은 사전에 신호를 보낸다고 해요. 그리고 자살하는 사람 중 86%는 거주지 인근에서 발견된다고 해요. 주변에서 조금이라도 관심을 보인다면 자살 위험을 사전에 파악할 수 있다는 얘기입니다.

자살을 예방하기 위해서는 돋보이는 아이디어도 필요하지만, 관심이 중요했어요. 적어도 관심이 뒷받침돼야 이 문제를 개선할 수 있다는 걸 깨달았어요. 절망의 늪에서 그들을 건져 올리기 위해선 내가 전한 위로의 문구보다 주변 사람들의 따뜻한 손길이 필요했던 거예요.

도움을 요청하는 이유도 바로 이 때문입니다. 안타깝지만 나는 손이 없어요. 또 섭씨 36.5도의 체온도 없지요. 그래서 빚꾸러기인 내가 이 자리를 빌려 한마디 하고 싶어요.

"먼저 물어봐 주세요. '오늘 어땠어? 많이 힘들었구나'라고 말이에요. 그리고 그 따뜻한 손길, 힘든 사람을 위해 내밀어 주세요."

[더팩트ㅣ이성락 기자 rocky@tf.co.kr]