성립 요건은 금융인 신분·직무관련성

[더팩트ㅣ송주원 기자] 박영수 전 특별검사에게 적용된 특정경제범죄법상 수재죄에 관심이 쏠리고 있다. 수재죄는 금융회사 종사자가 직무에 관해 금품 등 이익을 수수하거나 약속했을 때 적용되는 혐의로, 여러 차례 헌법재판소의 심판대에 올랐지만 합헌 결정을 받았다. 법조계에서는 우리은행 이사회 의장으로 근무한 박 전 특검 역시 직무관련성만 인정된다면 혐의 성립에 무리가 없을 것이라는 의견이 나온다.

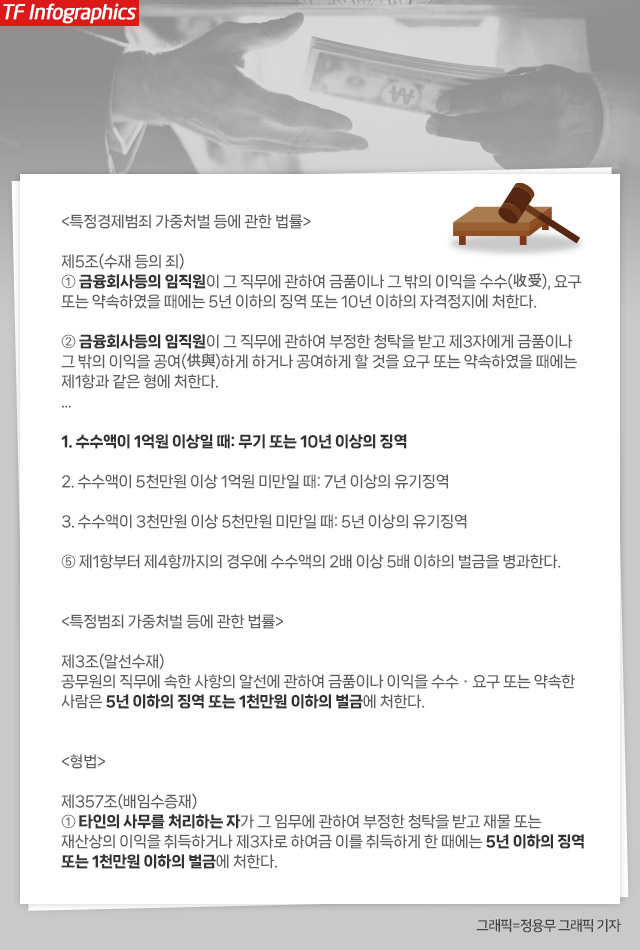

11일 <더팩트> 취재를 종합하면 특정경제범죄법 5조 수재죄에 대해 1999년부터 10여 차례 헌법소원이 제기됐다. 위헌성 주장의 뼈대는 금융회사 종사자의 수재 범행에 대해 가중 처벌하는 건 과하다는 것이다. 실제로 수재죄는 △수수액이 1억 원 이상일 때 무기 또는 10년 이상의 징역 △수수액이 5000만 원 이상 1억 원 미만일 때 7년 이상의 유기징역 △수수액이 3000만 원 이상 5000만 원 미만일 때 5년 이상의 유기징역에 처해진다.

비슷한 혐의인 특정범죄가중법상 알선수재와 형법상 배임수재와 비교하면 월등히 무거운 형량이다. 알선수재와 배임수재의 형량은 징역 5년 이하 또는 1000만 원 이하 벌금형이다.

하지만 헌재는 금융회사 종사자의 수재죄에 대한 가중 처벌은 필요하다는 입장을 고수한다. 주요 판례를 보면, 헌재는 2013년 합헌 결정을 내리며 "금융기관이 사기업이지만 그 업무가 공공적 성격을 지니고 있어 국가의 경제정책과 국민경제에 중대한 영향을 미치기 때문에 그 임직원에 대해 공무원과 마찬가지로 엄격한 청렴의무를 부과해 직무의 불가매수성을 확보해야 할 합리적 이유가 있다"라고 판시했다.

2018년에도 "금융기관은 국민경제와 국민생활에 중대한 영향을 미치므로 그 임직원의 직무집행 투명성과 공정성 확보는 매우 중요한 공익"이라며 "임직원의 수재행위를 가중처벌하더라도 책임과 형벌 사이의 비례원칙에 반하지 않는다"라고 판단했다.

2020년에는 다른 직역에 비해 가중 처벌해야 하는 이유에 대한 구체적인 판시 사항이 나왔다. 헌재는 당시 "변호사나 공인회계사 등이 자신이 담당하고 있는 전문영역에서 공정성을 해하는 행위를 하더라도 주로 직접적인 이해당사자에게 영향을 미치는 것과 달리, 금융기관 임직원이 불공정하게 직무를 수행하여 금융기관의 공공성이 무너지게 되면 경제적 파급력과 사회전반에 미치는 영향이 매우 크다"며 "변호사 등 다른 직역에 종사하는 사람보다 무겁게 금융기관 임직원의 수재행위 등을 처벌하더라도 형벌체계상의 균형성을 상실해 평등원칙에 위배된다고 볼 수 없다"라고 강조했다.

다만 범죄 액수만을 기준으로 중형을 규정한 건 부적절하다는 소수의견도 나왔다. 유남석 헌법재판관 등 5명은 "금융산업의 발전 및 확대로 인하여 금융회사 임직원의 업무도 다양화됐으므로 국가경제와 국민생활에 중대한 영향을 미친다고 보기 어려운 경우도 있다"며 "그럼에도 해당 조항은 금액만을 기준으로 법정형의 하한을 징역 7년 이상으로 높이고 있어 법관이 작량감경을 하더라도 집행유예를 선고할 수 없도록 양형재량의 범위를 극도로 제한하고 있다"라고 지적했다.

헌재 판례와 현행 법을 종합하면 금융기관 종사자가 직무에 관한 금품 등 이익을 수수하거나 약속했을 때 액수에 따라 최대 무기징역까지 선고받을 수 있다.

박 전 특검은 우리은행 이사회 의장으로 근무하면서 대장동 사업 컨소시엄 구성 과정에서 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 담당 금융기관으로 우리은행을 내세워주는 등 사업 공모를 도왔다는 혐의를 받고 있다. 쟁점은 박 전 특검을 △금융기관 종사자로 볼 수 있을지 △직무관련성이 있는지다. 서초동의 한 변호사는 "박 전 특검 측으로서는 비상근 명예직에 불과해 금융기관 임직원으로 볼 수 없다는 점, 구체적인 은행 사업과 동떨어진 정책 회의 주재 업무만 관할했다는 점을 강조할 것"이라고 내다봤다.

수재죄 성립 요건을 빠져나가기 어렵다는 시각도 있다. 곽준호 변호사(법무법인 청)는 "특정경제범죄법상 수재죄는 돈을 관리하는 금융기관 종사자의 수재 범행을 가중처벌하는 조항으로 이사회 의장도 충분히 금융기관 종사자로 볼 수 있다"며 "이사회 의장일 경우 우리은행 업무 전반에 큰 영향력을 행사할 수 있는 사람이므로 부정한 청탁이 실제로 있었는지가 핵심 쟁점이 될 것"이라고 설명했다.

대법원은 수재죄에서 말하는 직무에 대해 2000년 "금융기관의 임·직원이 그 지위에 수반해 취급하는 일체의 사무를 말하는 것으로서 그 권한에 속하는 직무행위뿐만 아니라 그와 밀접한 관계가 있는 사무 및 그와 관련하여 사실상 처리하고 있는 사무도 포함한다"며 직무 범위를 넓게 인정하고 있다.

수사팀 관계자는 "구체적인 수사 상황에 대해 말하기 어렵다"면서도 "핵심은 (박 전 특검이) 이사회 의장으로서 우리은행이 컨소시엄에 가담하는데 어떤 역할을 했고 어떤 불법 행위가 있었냐는 것"이라고 말했다.

ilraoh@tf.co.kr

- 발로 뛰는 <더팩트>는 24시간 여러분의 제보를 기다립니다.

- · 카카오톡: '더팩트제보' 검색

- · 이메일: jebo@tf.co.kr

- · 뉴스 홈페이지: https://talk.tf.co.kr/bbs/report/write

- · 네이버 메인 더팩트 구독하고 [특종보자→]

- · 그곳이 알고싶냐? [영상보기→]