IRA 대응·PBV 활성화 전 인프라 구축 전망

[더팩트 | 김태환 기자] 현대자동차(현대차)가 미국에서 월 사용료를 내면 전기차를 이용할 수 있는 구독 서비스 '이볼브 플러스'를 출시했다. 미국의 인플레이션감축법(IRA)로 인해 구매 보조금을 받을수 있는 '틈새시장'을 공략하고, 목적기반형차량(PBV) 시장이 활성화되기 전 소비자들에게 구독 서비스에 대한 인식을 높이고 장기적으로 인프라를 확보하겠다는 전략이다.

20일 자동차업계에 따르면 현대차 미국 법인은 최근 전기차 구독 서비스인 '이볼브 플러스'를 출시했다. 이볼브 플러스는 전기차를 정기구독 방식으로 이용할 수 있으며, 리스나 장기렌트와 달리 신청과 해지가 자유롭다. 미국 6개주 8개 대리점에서 서비스를 제공하며, 아이오닉 5 기준 월 이용료는 899달러(약 114만 원)이다.

현대차 측은 전기차를 경험하고 싶은 소비자들에게 기회를 늘리기 위한 상품이라고 소개했다.

올라비시 보일 현대차 북미 지역 제품 기획·전략 담당 부사장은 "이볼브 플러스는 전기차에 호기심이 많은 자동차 쇼핑객을 위한 최적의 솔루션"이라며 "스마트폰을 통해 원하는 시간에 원하는 조건으로 전기차를 선택할 수 있도록 '구독 기반 옵션'을 제공함으로써 고객의 전기차 전환을 손쉽게 하도록 지원하겠다"고 말했다.

자동차 업계에서는 해당 서비스가 미국 정부의 인플레이션감축법(IRA) 대응 전략의 일환이라는 해석이 나온다. 구독 서비스는 리스나 장기렌트와 달리 고금리 부담에서 상대적으로 자유롭다는 장점도 있다. 상승 폭이 둔화됐지만 여전히 기준금리가 상승하고 있는 상황에서 이자 부담이 큰 상품보다는 해지가 자유로운 구독 서비스가 대안이 될 수 있다는 분석이다.

자동차업계 관계자는 "앞서 현대차가 올해 리스 차량 비중을 30% 이상으로 확대한다는 방침을 내세운 것도 IRA에 대응하기 위한 조치였다"며 "최근 금리가 상승하면서 리스에 대한 부담도 커지는 상황에서 구독 서비스가 대안으로 떠오르고 있다"고 설명했다.

여기에 목적기반형차량(PBV) 상용화에 앞서 구독 서비스에 대한 소비자 인식 제고와 더불어 장기적으로 인프라 구축을 추진할 수 있다는 관측도 제기된다.

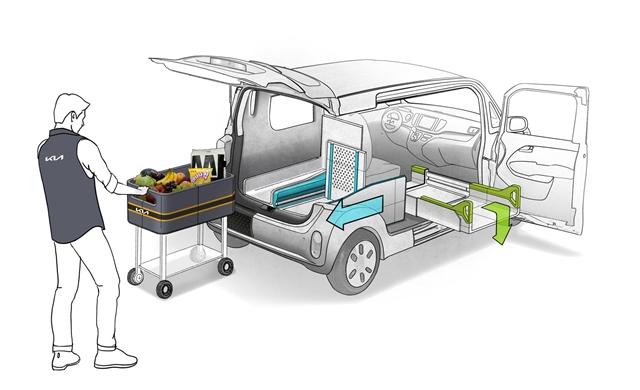

PBV는 대중교통, 의료 서비스, 배달 등 특정 목적을 위해 만든 맞춤형 이동수단인데, 무인으로 운영될 경우 다양한 서비스를 구독하는 관점으로 접근하는 방안도 검토되고 있다. 예를들어, 신선식품 배송 서비스를 구독했을 때 PBV를 이용한 배송을 제공하거나, 모빌리티 구독 서비스에 가입하면 언제 어디서든 택시를 부르듯 PBV를 호출할 수 있는 서비스를 제공하는 등의 방식이 제공될 수 있다.

지난해 9월 개최된 'UX테크데이'에서 양희원 현대차·기아 제품통합개발담당 부사장은 "시장의 다양한 요구(니즈)에 맞춘 차량을 공급하는게 PBV 목적으로, 지금까지처럼 단순히 차량을 만들어 판매하는 것과는 개념이 다르다"며 "판매가 아니라 구독 서비스와 같이 관리하는 정책을 내부적으로 고민하고 있으며, 걸맞는 비즈니스 모델을 구축하려고 노력 중"이라고 말했다.

다만, 국내에는 구독 서비스가 보편화하지 않은 만큼 효과를 기대하기 어려울 것이란 전망도 나온다.

실제 현대차의 구독서비스인 현대셀렉션의 경우 가입자 수가 지난 2020년 1만405명에서 올해 2월 현재 기준 3만2000명으로, 같은기간 기아의 '기아플렉스'는 9754명에서 1만8000명으로 소폭 상승하는데 그쳤다.

김필수 대림대학교 자동차학과 교수는 "구독은 결국 차량을 빌리는 것인데, 한국은 다른나라에 비해 자동차를 공유하는 것보다 소유하는 것에 대한 욕구가 강한 국가 가운데 하나"라며 "미국과 달리 호응도가 크진 않을 것"이라고 말했다.

kimthin@tf.co.kr

- 발로 뛰는 <더팩트>는 24시간 여러분의 제보를 기다립니다.

- · 카카오톡: '더팩트제보' 검색

- · 이메일: jebo@tf.co.kr

- · 뉴스 홈페이지: https://talk.tf.co.kr/bbs/report/write

- · 네이버 메인 더팩트 구독하고 [특종보자→]

- · 그곳이 알고싶냐? [영상보기→]