- HOME

- >

- NEWS

- >

- Playground

- >

- 칼럼

- >

- 김용일의 코리안레전드

우리나라에 올림픽 첫 메달을 안겨 준 종목은 역도다. 제2차 세계대전의 영향으로 1936년 베를린올림픽 이후 12년 만에 열린 1948년 런던올림픽 역도 미들급에 출전한 김성집이 동메달을 들어 올렸다. 그는 4년 뒤 헬싱키올림픽에서도 동메달을 거머쥐며 첫 메달 다관왕에 올랐다. 1956년 멜버른올림픽에서는 김창희가 라이트급에서 동메달을 목에 걸었다. 그러나 그 후 올림픽에서 역도 메달 소식은 감감무소식이었다.

그러던 1988년 서울올림픽 52kg에서 158cm의 단신인 20살 청년이 은메달을 차지해 32년 만에 역도에서 올림픽 메달 소식을 안겼다. 그리고 4년 뒤 바르셀로나올림픽에서 한국 역도 올림픽 44년 만에 첫 금메달을 따는 쾌거를 이뤘다. 그는 '세계를 들어 올린 작은 거인'으로 통하는 전병관(42) 역도 주니어 대표팀 감독이다. 글쓴이는 23일 오후 황금 바벨의 신화를 떠올리게 하는 올림픽공원 평화의 문에서 그를 만났다.

|

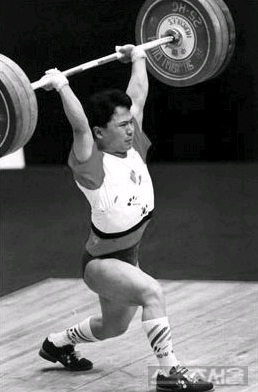

| ▲ 1992년 바르셀로나올림픽 역도 금메달리스트 전병관. 그는 전설이 돼 우리곁에 돌아왔다 |

◆ '금메달리스트'가 만들어 낸 '금메달 제자' 장미란

"영광스럽네요. 금메달을 딴 지 20년이 다 됐는데 아직까지 저를 기억해 주셔서 감사할 따름입니다." 전병관은 2000년 은퇴 후 국가대표 여자 상비군을 맡으며 지도자 생활을 시작했다. 여자 역도의 간판 스타인 장미란은 그가 길러 낸 특급 제자다. "(장)미란이를 처음 만났을 때 훌륭한 체격 조건을 갖고 있어서 기대가 컸죠."

"무엇보다 이해력과 도전 정신이 좋았어요. 자세를 지적하면 빠르게 받아들여 고쳤고, 엄살 부리지 않고 성실하게 훈련했죠. 최고 기록에 대한 도전 정신이 대담했어요. 보통 여자 선수들이 새로운 중량에 대한 두려움이 많거든요. 하지만 미란이는 실패해도 또다시 도전하려는 자세가 훌륭했죠. 일련의 과정이 지금의 장미란을 만들었어요."

|

| ▲ 전병관(42) 한국 역도 주니어 대표팀 감독 / 사진 - 배정한 기자 |

전병관은 어려서부터 또래들에 비해 운동신경이 뛰어났다. 달리기는 1등을 놓친 적이 없었고, 씨름을 해도 2명의 친구를 한 손으로 상대했다. 하지만 그의 꿈은 운동과 멀었다. 2남 2녀의 장남으로 아버지가 못다 이룬 학사의 꿈을 실현하고 의사가 되고 싶었다. 학업 성적도 우수했다.

"어머니가 몸이 안 좋으셨어요. 공부를 열심히 해서 의사가 되고 싶었죠. 나중에 어머니 병을 고쳐 드리고 싶었어요." 그런데 운명적인 사건이 다가왔다. 1982년 진안 마령중학교에 입학했을 때 전교생을 대상으로 체력장이 열린 것이다. 누구보다 월등한 성적을 올린 그에게 다가온 것은 '역도부 가입' 권유였다.

|

| ▲ 학창 시절, 체력이 뛰어났던 소년 전병관 |

◆ 갑작스런 역도와 만남, 최연소 국가대표까지

그는 감독의 끈질긴 권유로 결국 역도부 가입했다. "뽑히지 않았으면 했어요. 당시에는 공부에 대한 욕심이 있어서 운동을 해야겠다고 전혀 생각하지 않았죠. 오죽하면 탈퇴를 하려고 일부러 바벨을 못 드는 척 했다니까요." 하지만 감독은 그의 재능을 알아봤다. 자연스레 전병관의 학업 성적은 조금씩 하락했고, 그의 부모는 운동하는 것을 크게 반대했다.

"감독님도 고집이 워낙 세셨어요.(웃음) 끝까지 부모님께 병관이가 운동하면서 공부 할 수 있다고 설득하셨죠. 1년만 지켜보자고요." 판단은 옳았다. 전병관은 역도를 시작한 지 7개월 만에 1982년 전국학생대회에서 우승을 차지했다. 57.5kg의 중학생 신기록을 갈아 치웠다. 이후 1983년 전국학생대회, 체육부장관기 등을 휩쓸었다. 그의 적수는 없었다.

|

| ▲ 전병관은 중학교 2학년, 국가대표 상비군에 발탁됐고, 1년 후 국가대표에 이름을 올렸다 |

결국 중학교 3학년 때 당시 최연소 국가대표로 선발됐다. 1986년 서울아시아경기대회와 1988년 서울올림픽을 위한 유망주 육성의 일환이었다. 바로 위 선배가 5살 차이가 날 정도로, '대표팀 막내'로서 힘겨운 생활을 해야 했다. 고된 훈련을 마치면 선배들의 간식을 나르고, 훈련복 빨래까지 도맡았다.

"시골에서 서울로 올라와 선수촌 생활을 하다 보니 많이 외로웠죠. 나이가 어려서 주말 외박 때 갈 곳도 없었고요. 지금은 스마트폰과 카카오톡 등 다양한 연락 수단이 있지만 당시에는 편지 밖에 없었어요. 부모님께서도 걱정이 많으셨죠. 그렇게 6년 넘게 막내 생활을 했어요. 대학생이 되니까 친구들이 (태릉선수촌에)들어왔죠."

|

| ▲ 현역 시절 화려한 순간 만큼이나 고통이 뒤따랐다는 전 감독 |

◆ "AG 실패 후, 죽고 싶었다" 올림픽 첫 메달까지…

그의 기량은 급성장했다. 1985년 아시아주니어선수권대회 우승과 세계주니어선수권대회 준우승을 차지했다. 서울 아시아경기대회를 앞두고 강력한 금메달 후보로 떠올랐다. 그러나 인상에서 실격하는 불운을 겪었다. "정말 열심히 했는데 체중 조절 등 큰 경기 경험이 부족했어요. 시골에서 부모님, 친척들이 모두 올라와 관중석에서 보셨는데…."

충격이 꽤 컸다. "괜찮다"는 부모님의 위로에, 쓸쓸히 돌아가는 뒷모습에 울컥했다. "다음날 신문에서 '기대했던 금메달이 날아갔다'고 표현하더라고요. '8층 숙소 베란다에서 뛰어내릴까'라는 생각도 했어요. 고등학교 시절에 너무나 큰 짐이었죠. 상처가 컸어요." 하지만 2년 후 올림픽이라는 더 큰 대회를 향해 다시금 바벨을 들었다.

|

| ▲ 1986년 서울 아시아경기대회 실패 후 자신을 위로 하고 쓸쓸히 떠났던 부모님 생각에 눈시울이 붉어졌다. |

그러나 서울올림픽을 앞두고 그는 슬럼프에 시달렸다. 모든 대회에서 입상권에 실패했다. 올림픽 전망이 어두워졌다. 그는 중학교 시절부터 기록했던 훈련 노트를 보고 기술적인 문제가 있음을 확인했다. 초심으로 돌아가자고 다짐했다. "서울 아시아경기대회와 과거 사진을 비교해보니 자세가 달랐어요. 잘했을 때 자세를 되찾자고 다짐했죠."

1988년 9월 18일 서울올림픽 남자 52kg급 경기. 인상에서 112.5kg을 들어 올렸지만 입상권과는 거리가가 있었다. 용상 2차 시기에서 147.5kg을 들어야 했다. 훈련 때 들어 본 무게였지만 성공 여부는 불투명했다. 관중석에는 2년 전처럼 부모, 친척들이 자리했다. 꼭 성공의 기쁨을 보여 주고 싶었다. 마침내 역기를 번쩍 들어 올렸고, 염원하던 올림픽 첫 메달을 땄다. <①편 끝>…②편(10월 7일)에서는 바르셀로나올림픽 이야기, 지도자의 꿈 등이 이어집니다.

<글 = 김용일 기자, 사진 = 배정환 기자>

더팩트 스포츠기획취재팀 기자 kyi0486@tf.co.kr

- 발로 뛰는 <더팩트>는 24시간 여러분의 제보를 기다립니다.

- · 카카오톡: '더팩트제보' 검색

- · 이메일: jebo@tf.co.kr

- · 뉴스 홈페이지: https://talk.tf.co.kr/bbs/report/write

- · 네이버 메인 더팩트 구독하고 [특종보자→]

- · 그곳이 알고싶냐? [영상보기→]