반대 청원 3만여명…정부 "원본 저장 없어 안전"

[더팩트|우지수 기자] 휴대전화를 새로 개통하거나 번호를 이동할 때 신분증 확인 외에 얼굴을 스캔해 본인 여부를 확인하는 '안면인증' 절차가 도입됐다. 휴대전화 개통 과정에 생체정보가 활용되는 건 이번이 처음이다. 정부는 범죄에 악용되는 '대포폰'을 원천 차단하기 위한 조치라고 강조하지만, 민감한 생체정보 유출과 사생활 침해를 우려하는 목소리도 나온다.

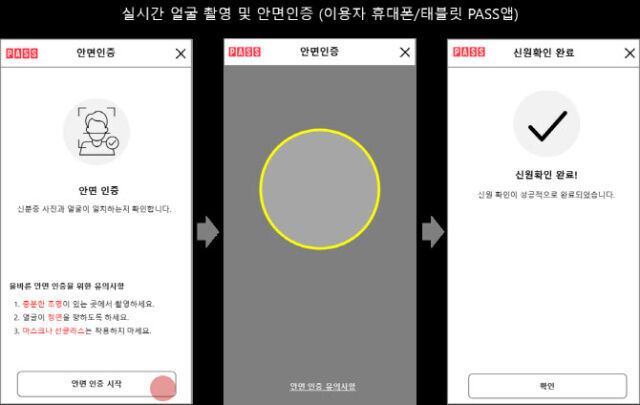

23일 과학기술정보통신부와 통신업계에 따르면 이날부터 SK텔레콤·KT·LG유플러스 등 통신 3사와 43개 알뜰폰 사업자는 휴대전화 개통 절차에 안면인증을 의무 적용하는 제도를 시범 실시한다. 3개월간의 시범 운영을 거쳐 내년 3월 23일 전면 도입될 예정이다. 소비자는 대리점을 방문하거나 비대면으로 개통할 때 신분증을 제출한 뒤, 패스(PASS) 앱 등을 통해 자신의 얼굴을 촬영해야 한다. 시스템은 신분증 사진과 촬영된 얼굴을 대조해 본인 여부를 판별한다.

정부는 이번 조치가 갈수록 고도화되는 신분증 위조와 명의 도용 범죄를 막기 위한 것이라고 설명했다. 과기정통부에 따르면 올해 11월까지 대포폰을 통한 보이스피싱 피해액은 1조1330억원에 달한다. 기존에는 습득하거나 위조한 신분증만으로도 개통이 가능해 범죄의 온상이 됐다는 지적이다.

하지만 시행 첫날부터 과도한 정보 수집이라는 반발이 거세다. 핵심 쟁점은 데이터 저장 여부와 해킹 위험성이다. 국회 국민동의청원에 올라온 '안면인식 의무화 반대 청원'은 이미 3만6000명 이상의 동의를 얻었다. 나경원 국민의힘 의원은 "비밀번호는 털리면 바꿀 수 있지만 유출된 얼굴은 어쩔 셈인가"라며 "해킹당하면 얼굴을 갈아엎는 성형수술이라도 하라는 뜻이냐"고 강하게 비판했다. 같은 당 조용술 대변인 역시 "범죄를 목적으로 한 이들에게 안면인식은 넘지 못할 장벽이 아니다"라며 실효성에 의문을 제기했다.

이에 대해 정부와 통신사는 "생체 정보는 별도로 저장되지 않는다"고 선을 그었다. 안면 '인식'이 아닌 '인증' 기술로 신분증과 실제 얼굴이 동일한지 대조한 뒤 승인, 미승인의 결과값만 남기고 원본 데이터는 즉시 삭제한다는 설명이다. 보안 업계에서도 얼굴 정보는 전송 단계부터 암호화되며, 특징점 데이터만으로는 실제 얼굴 이미지를 복원하는 것이 기술적으로 어렵다고 보고 있다. 금융권이나 공항 '스마트패스' 등에서 이미 안전하게 활용 중인 기술이라는 점도 강조했다.

제도의 허점을 지적하는 목소리도 나온다. 이번 의무화 대상에서 외국인은 제외됐기 때문이다. 과기정통부는 외국인등록증 등의 기술적 식별 문제로 내년 하반기에나 적용이 가능하다는 입장이다. 이 때문에 명의 도용 범죄의 상당수를 차지하는 외국인 명의 대포폰을 막기엔 역부족이라는 지적이 나온다. 또한 3D 마스크나 정교한 사진을 이용한 가짜 얼굴 공격에 대한 보안성 검증이 더 필요하다는 전문가 의견도 제기된다.

통신 3사는 보안 우려를 해소하기 위한 기술적 조치를 병행할 계획이다. 안면 인식 단계에서 눈 깜빡임 등을 감지하는 '라이브니스' 기술을 강화하고 보안 업데이트를 완료한 상태로 이번 시범 운영에 돌입했다. 정부는 내년 3월 정식 도입 전까지는 안면 인증 실패 시에도 신분증 확인 등을 거쳐 개통을 허용하는 등 예외를 두어 소비자 불편을 최소화할 계획이다.

현장 반응은 엇갈린다. 경기도 평택시에서 대리점을 운영하는 A씨는 "절차가 하나 더 늘어나면서 직원과 고객 모두 부담스러워하는 상황"이라며 "현장에서는 개통 과정이 번거워질 수 있다는 걱정이 나온다"고 토로했다. 반면 한 통신업계 관계자는 "고객들은 개통 절차의 하나로 받아들이는 분위기지만 정치권을 중심으로 우려가 커지고 있는 상황"이라고 설명했다.

index@tf.co.kr

- 발로 뛰는 <더팩트>는 24시간 여러분의 제보를 기다립니다.

- · 카카오톡: '더팩트제보' 검색

- · 이메일: jebo@tf.co.kr

- · 뉴스 홈페이지: https://talk.tf.co.kr/bbs/report/write

- · 네이버 메인 더팩트 구독하고 [특종보자→]

- · 그곳이 알고싶냐? [영상보기→]