|

| 김기식 금융감독원장의 부적절한 해외 출장 의혹이 불거진 가운데 동행한 보좌진의 성별이 '여성'이라는 점이 주목을 받았다. /더팩트DB |

[더팩트 | 김소희 기자] 필자의 '호(號)'는 '여성'이다. 가장 낮은 사람의 신분으로서 조국의 완전한 독립만을 원하셨던 '백범(白凡)' 김구 선생의 호처럼 특별한 의미가 있는 것은 아니다. 사회생활을 하다 보니 본인도 모르게 어느새 이름 앞에 붙었다. 이 호는 본인 외에도 사회 활동을 하는 많은 여성에게 공통으로 따라다닌다. 그리고 지나치게 특색 없는 이 호는 가장 큰 상처가 되기도 한다.

여사우·여경·여선생·여대생…. 잠시라도 '여성'이라는 정체성을 잊지 말라고 경고하는 것만 같다. 늘 궁금했다. 왜 그들과 같은 동료가 될 수 없는 것일까. 왜 같은 시험을 보고 똑같은 과정을 거쳐서 합격했는데 '여자 경찰', '여자 선생님', '여자 기자'라고 불리는 것인가.

이 반갑지 않은 호를 김기식 금융감독원장의 부적절한 해외 출장 의혹이 불거지면서 또다시 인식했다. 19대 국회의원 시절 당시 정무위 소속이던 김 원장이 피감기관 예산으로 다녀온 3건의 출장이 문제가 됐다. 김 원장은 2014년 3월 한국거래소 예산으로 우즈베키스탄을, 2015년 5월 우리은행과 대외경제정책연구원(KIEP) 지원으로 각각 미국·유럽 출장을 다녀왔다. 야당은 이를 피감기관의 로비에 따른 '대가성 외유'라고 주장하고 있고, 김 원장과 청와대는 국민의 눈높이에 맞지 않다는 점은 인정하면서도 공적인 목적의 출장이었다고 해명하고 있다.

그의 해외 출장이 대가성이 있고 없고 문제를 논해야 할 때 때아닌 동행한 인턴의 성별이 주목을 받기 시작했다. 야당과 보수언론은 앞다퉈 김 원장과 함께 간 보좌진이 '여성'이라는 사실을 강조했다. 김성태 자유한국당 원내대표는 지난 9일 원내대책회의에서 "당시 수행한 여비서는 9급 정책 비서가 아닌 인턴 신분이었다. 이 비서는 '황제 외유' 수행 이후 9급 비서로 국회 사무처에 등록됐고, 8개월 만에 7급 비서로 승진했다"며 김 원장과 각별한 사이로 공세를 폈다.

'김기식 원장의 수상한 여비서', '김기식 동행 여성 정책비서는 20대 인턴', '김기식 황제 외유 동행, 여비서 아닌 인턴….이후 초고속 승진' 등 '여비서'란 단어가 들어간 제목의 기사들도 봇물 터지듯 쏟아졌다. 한 언론은 해당 비서의 SNS를 찾아내 신문 초판에 얼굴 사진을 담기도 했다.

|

| 국회 보좌관 등이 주로 글을 올리는 페이스북 '여의도 옆 대나무숲'에 '여비서 프레임'을 비판하는 글들이 계속 올라오고 있다. /SNS 캡처 |

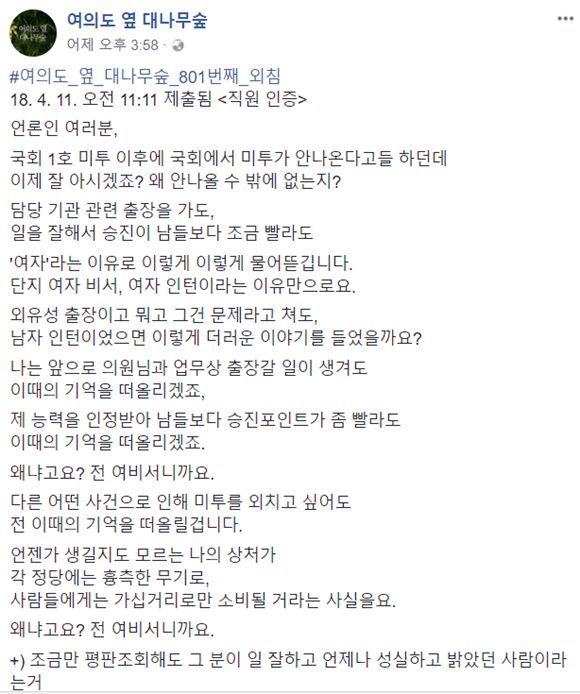

국회 보좌진들도 야당과 보수언론이 일으킨 '여비서' 논란에 불만을 호소하고 있다. 지난 11일 페이스북 페이지 '여의도 옆 대나무숲'에는 자신을 국회 직원이라고 소개하며 이번 사태를 지적하는 글들이 계속 올라오고 있다. 이곳은 국회에서 일하는 보좌관 등이 이용하는 익명 공개 게시판이다.

한 글쓴이는 "담당 기관 관련 출장을 가도, 일을 잘해서 승진이 남들보다 조금 빨라도 '여자'라는 이유로 이렇게 물어 뜯긴다"며 "외유성 출장은 문제여도, 남자 인턴이었으면 이렇게 더러운 이야기를 들었을까"라고 토로했다. 그러면서 "제 능력보다 인정받아 남들보다 승진 포인트가 좀 빨라도 이때 기억을 떠올릴 것이다. 왜냐? 나는 여비서니까"라며 "언젠가 생길지도 모르는 나의 상처가 사람들에게는 가십거리로만 소비된다"고 한탄했다.

'여성'이라는 이유로 불필요한 가십거리가 된 것에 대한 읍소다. 비단 여의도만의 얘기가 아니다. 당장 포털의 기사만 봐도 여성을 철저히 '소비'로 활용하는 제목을 쉽게 볼 수 있다. '섬마을 女교사 집단 성폭행', '여고생 추행 실패 노숙인', '여고생 제자 성추행한 교사'…. 남성을 제목으로 소비하는 기사는 눈에도 띄지 않을 뿐더러 부자연스럽게 여겨진다. 반면 여성에 대한 소비는 더없이 자연스럽다. 언론마저 불평등한 성별 소비에 인이 박인 꼴이다.

김기식 원장과 동행한 비서 논란으로 다시 돌아와 보자. 먼저 피감기관의 예산으로 해외 출장에 나선 김 원장의 행위가 부적절했는지 논해야 한다. 보좌진 동행의 당위성이 문제라면 업무 수행 내용 등을 따져야 한다. 해당 인턴은 사실관계 확인 전부터 여자라는 이유로 '덮어놓고' 뭇매를 맞게 됐다.

이번 '비서 성별 논란'은 대한민국에서 일하는 모든 여성에게 상처로 남게 됐다. 그리고 '여성'이라는 호를 앞으로도 짊어져야 한다는 것이 너무나도 버거워졌다.