|

| 박수현 청와대 대변인은 2일 오후 춘추관에서 마지막 브리핑을 갖고 대변인직에서 물러났다. 박 대변인이 이날 정오께 <11시50분 청와대입니다> 라이브 방송 촬영을 하고 있다./청와대=오경희 기자 |

"언제 어디서든 국가·국민 보탬 되도록 살겠다"

[더팩트 | 청와대=오경희 기자] "국민 여러분, 기자 여러분, 저는 청와대를 떠나지만, 언제 어디서든 국가와 국민을 위해 작은 보탬이 되도록 살아가겠습니다."

박수현 청와대 대변인(54)의 '마지막 브리핑'이다. 문재인 정부 첫 청와대 '입'으로 임명됐던 박 대변인은 2일 춘추관 단상에서 내려왔다. 8개월여 만이다. 오는 6월·13일 충남지사 선거에 출마하기 위해 대변인직에서 물러났다.

"많이 부족했습니다. 제가 8개월 전 이 자리에 섰을 때 대변인의 말이 청와대의 품격이라고 말씀 드렸고, 말을 잘 한다는 것은 잘 듣는다는 것이며, 우리 기자들 전화와 말을 국민의 목소리로 듣겠다고 말씀을 드렸습니다. 또, 청와대의 일방적인 말을 전하는 것뿐만 아니라 국회와 야당의 말씀을 잘 듣겠다고 약속을 드렸는데 이 모든 약속을 얼마나 지켰는지 떠나는 마당에 죄송한 마음이 듭니다."

박 대변인의 고별사가 끝나자, 기자들은 박수를 쳤다. 그는 지난 시간 함께 일한 윤영찬 국민소통수석, 권혁기 춘추관장 그리고 자신의 뒤를 이을 김의겸 신임 대변인과 포옹하며 작별 인사를 했다. 카메라가 켜지기 전 박 대변인은 기자들에게 "떠나는 오늘이 (여기 저기 인사하고, 업무를 마무리 하느라) 제일 지친 것 같다"고 시원섭섭한 마음을 표현하기도 했다.

대변인과 기자는 떼려야 뗄 수 없는 관계다. 하루 24시간 박 대변인의 휴대전화는 뜨거웠다. 아침 현안점검회의가 있기 전인 새벽 5시부터 7시30분까지 각 언론사 기자들로부터 전화가 쏟아진다. 문자는 수백통이 쌓인다. '북핵 도발'과 같은 긴급 상황이 벌어진 날엔 그야말로 휴대전화에 '불'이 난다.

|

| 박수현 대변인이 지난 1월 1일 문재인 대통령의 새해 맞이 전화통화를 옆에서 기록하고 있다./청와대 제공 |

박 대변인을 옆에서 봐온 한 청와대 관계자는 "새벽 4시 30분에 출근해서 20시간을 일했다"며 "대통령 수행이나 브리핑 때를 제외하고 전화기를 손에서 내려놓을 때가 거의 없었다"고 말했다. 지난 5월 봄부터 가을을 넘겨 겨울이 되도록 공주에서 챙겨 온 여름 양복으로 버틴 것도 최근 뒤늦게 알려졌다. 이에 조국 민정수석이 금일봉을 건넸고, 박 대변인은 고맙고 서러운 마음에 뜨거운 눈물을 흘린 것으로 전해졌다.

이날 정오께 SNS(사화관계망 서비스)로 생중계되는 <11시 50분 청와대입니다> 방송 출연 차 브리핑룸에 들른 박 대변인도 "전 정부엔 대변인 전속 속기사가 있었다던데 나는 100% 수기로 기록했다. 볼펜으로 글씨를 쓰니 손에 물집이 생겼다. 나중엔 뼈까지 아팠다"고 고충을 털어놨다.

고민정 부대변인은 "대변인실 식구들에게 '사랑합니다'란 말을 늘 하셨는데 처음엔 어색했지만, 지난 8개월 동안 일관되게 그런 모습을 보여주시면서 진심을 느꼈다. 엊그제 송별회를 했는데, 아직 안 믿겨진다. 아마도 눈에 안보실 때 실감이 가지 않을까"라고 아쉬운 마음을 전했다.

|

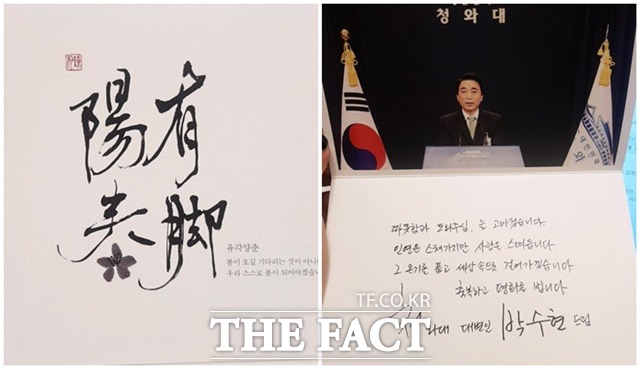

| 박수현 대변인이 출입기자들에게 전한 카드와 메시지. |

그런데도 청와대를 떠나면 제일 보고 싶은 사람으로, '문재인 대통령과 기자'를 꼽았다. 곁에서 지켜본 문 대통령에 대해 박 대변인은 "경청하되 결단이 빠르며, 선한 리더십을 느꼈다. 신뢰가 쌓이면 정치가 사회발전의 원동력이 될 수 있겠다 싶었다"고 평가했다.

박 대변인은 떠나면서 출입기자들에게 일일이 "(자신을) 잊지 말라"며 고별 선물을 남겼다. 대변인으로서 마이크 앞에 선 자신의 사진과 메시지를 담은 카드다. 카드 앞면엔 '유각양춘(有脚陽春)' 네 글자와 함께 봄이 오길 기다리는 것이 아니라 우리 스스로 봄이 되어야 겠습니다'란 글이 쓰여 있다.

"인연은 스쳐가지만 사람은 스며듭니다. 그 온기를 품고 세상 속으로 걸어가겠습니다."

자연인으로 돌아간 박 대변인은 이제 충남지사직에 도전한다. 앞서 더불어민주당 내 경쟁상대인 양승조 국회의원과 복기왕 아산시장도 도지사 출마를 공식선언 한 바 있다.