|

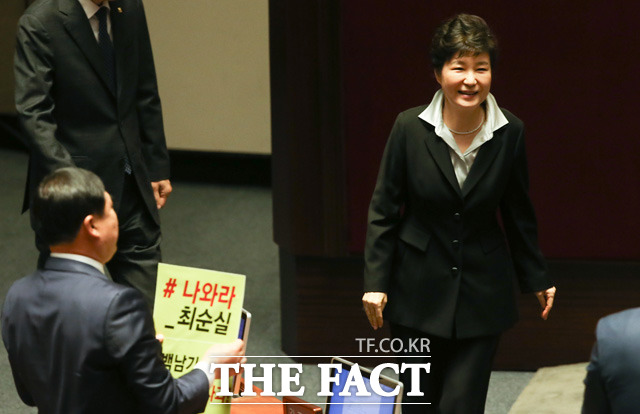

| 정부는 28일 예정대로 국정 역사교과서 현장검토본 등을 공개한다. 박근혜 대통령의 "역사를 제대로 배우지 못하면 혼(魂)이 비정상이 된다"는 언급으로 추진된 '단일 역사교과서'이다. 사진은 지난달 24일 국회를 찾아 2017년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 정부의 시정연설을 마친 박 대통령. /배정한 기자 |

[더팩트 | 박종권 편집위원] 세상에 변하지 않는 진리는 단 하나다. "모든 것은 변한다"는 사실이다. 역사도 그렇다. 이미 일어난 사실이건만, 세월이 흘러 돌이킬 수도 없건만, 그럼에도 역사는 달라진다. 그 때는 맞고 지금은 틀리거나, 지금은 맞고 그 때가 틀렸거나.

사실(事實)과 사실(史實)이 다르기 때문이다. 사람들이 살아가는 시공간에서 사건은 그 자체만으로는 의미가 없다. 이름을 붙이고 의미를 부여했을 때 비로소 '역사적 사건'이 되는 것이다. 그런데, 세월의 날줄에 끼워지는 사건의 씨줄은 베틀에 앉아 북을 든 이의 손길에 따라 움직인다. 베 짜는 이에 따라 직물 형태가 다르고, 역사를 기술하는 이에 따라 역사 해석이 다른 이유이다.

예컨대 헌법 전문에도 나오는 '4.19'를 보자. "불의에 항거한 4.19 민주이념을 계승하고…"로 돼 있다. 우리의 국체를 설명하는 헌법 전문인데, 4.19가 혁명인지, 운동인지, 의거(義擧)인지 명칭이 없다. 사실상 평가를 유보한 것이다. 헌법이 개정된 1987년까지도 군사독재 정권의 후유증이 남아서였을까.

'5.16 군사 쿠데타'도 한때 혁명이란 이름이 붙었다. 당시 쿠데타의 주역 김종필 씨를 '풍운의 혁명가'로 지칭하는 이들은 여전히 5.16이 혁명이라고 굳게 확신하고 있다는 자기 고백이다.

중국의 역사도 마찬가지이다. 진시황은 한때 분서갱유(焚書坑儒)의 폭군으로 불렸지만, 지금은 전란으로 피폐해진 천하를 통일한 영웅으로 묘사된다. 삼국지의 조조 역시 약삭빠른 간신쯤으로 치부됐지만, 지금은 CEO형 리더십의 전형으로 간주된다.

이처럼 고대사든 현대사든 그 평가는 그때그때 시대에 따라 달랐고, 대하는 사람마다 각각이었다. 그런 것을 한 가지 시각으로 통일해 가르치겠다는 발상이야말로 독재적이며 전체주의적이다. 민주주의는 사고(思考)의 '백화제방(百花齊放)' 바탕에 생명력을 틔운다. 한마디로 다양한 색깔로 이뤄진 모자이크인 것이다.

|

| 이준식 사회부총리 겸 교육부 장관은 28일 집필진 등이 공개되지 않은 채 진행된 국정 역사교과서를 집필기준 등을 발표한다. /배정한 기자 |

오늘(28일) 교육부는 말 많던 역사 국정교과서를 공개한다. 현장 검토본과 집필기준을 드디어 밝히는 것이다. 박근혜 대통령의 "역사를 제대로 배우지 못하면 혼(魂)이 비정상이 된다"는 언급으로 추진된 '단일 역사교과서'이다. 집필진이 누구인지, 집필기준이 무엇인지, 단일한 역사책을 위해 과연 얼마나 다양한 의견을 수렴했는지, 국민의 눈과 귀를 가리고 밀실에서 만든 '깜깜이 역사책'이다.

이런 비민주적 역사책이 추진됐던 것은 그 시기 우리 사회가 비민주적 체제에 갇혀있었기 때문일 것이다. 뒤늦게 집필기준을 밝힌 것은 딱 그만큼 비민주적 체제에 숨통이 트였기 때문일 것이다. 아마도 사회가 민주적 체제를 회복하면 비민주적 과정의 산물인 국정교과서도 역사의 뒤안길로 사라질 것이다. 이것이 살아있는 역사이다. 그때는 맞았을지 모르지만, 지금은 틀렸다는.

관련하여 1년여 전 칼럼을 덧붙인다. 국정 역사교과서에 대한 필자의 견해는 그때도 지금도 여전하다.

미국 LA에 남가주대학(University of Southern California)이 있다. USC로 줄여 부른다. 이 USC와 UCLA가 미식축구 경기를 하 는 날이면, LA가 온통 축제분위기에 휩싸인다. 주립대인 UCLA의 상징은 곰(Bruin)이고, 사립대인 USC의 상징은 '트로이인(Trojan)'이다. 그런데 왜 하필 그리스 연합군에 패망한 '트로이'인가. 트로이 영웅 헥토르도 그리스의 영웅 아킬레스에게 죽고, 종당에는 '트로이 목마'에 속아 넘어가 역사의 저편으로 사라진 '트로이' 아닌가.

트로이의 '부활'은 전승(傳承)과 기록의 덕이다. 먼저 호머(Homer)다. 그의 '일리아드'가 없었다면, 트로이는 잊혀졌을 것이다. 그리하여 현대의 의식 속에 존재하지도 않았을 것이다. 그의 구전(口傳)이 있었기에 하인리히 슐리이만이 소아시아에서 트로이의 유적을 발견했던 것이다.

한 명 더 있다. 로마의 시인 베르길리우스다. 그가 로마 건국의 기초를 닦은 아에네아스가 트로이의 망명 영웅이었다는 것을 찬미했을 때 트로이는 비로소 역사적인 생명력을 이어갈 수 있었다. 트로이는 망했지만, 트로이의 정신은 로마를 세웠던 것이다. 어쩌면 승자 아킬레스 못지 않게 패자 헥토르의 기개가 찬미되는 것도 이런 배경 때문이 아닐까.

역사는 흔히 '승자의 기록'이라고 한다. 그럴 것이다. 영화 '300'에서 브래드 피트가 연기한 스파르타의 왕 레오니다스는 페르시아 군주 크레스크세스의 복종 권유를 뿌리친다. 이에 크세르크세스는 "모든 그리스 역사가의 눈과 혀를 뽑아 역사에서 지워버리겠다"고 저주한다. 물론 결과는 역사로도, 문학으로도, 영화로도 300명의 기개는 지속적으로 되살아나고 있지만.

칭기즈칸도 자신을 배신한 호라즘을 멸망시키면서 한때 영화로웠던 기념비적 건물들을 사막의 모래바람 속으로 흩어버렸다. 아예 역사에서 지워버리려 한 것이다. 역사에서 지워버린다는 것은 한 민족과 문명집단과 국가에 할 수 있는 최대한의 저주일 것이다.

'호랑이는 죽어서 가죽을 남기고, 사람은 죽어 이름을 남긴다(虎死留皮 人死留名)'는 말은 일종의 '영원히 사는 법'을 제시하는 것이라고 본다. 그래서 "현세의 열락이냐, 역사의 영광이냐"의 갈림길에서 아킬레스는 당연히(!) 후자를 선택한다. 역사는 예로부터 그만큼 무겁고 무서운 것이다.

|

| 정부의 국정 역사교과서는 정치권에서도 문제로 지적됐다. 사진은 지난해 11월 문재인 새정치민주연합(현 더불어민주당) 대표와 의원들이 국회에서 정부의 역사교과서 국정화 고시에 반대하며 국정화 철회 요청 당시. /임영무 기자 |

근대적인 의미에서 역사를 말할 때 크게 두 가지 관점이 있다. 하나는 '있는 그대로의 역사'이다. 이른바 '가위와 풀의 역사'라 하는데, 가치와 해석을 배제한 사실(事實)의 역사이다. 다른 하나는 '선별된 사실'과 '역사가의 해석'이 씨줄과 날줄로 엮인 사실(史實)의 역사이다.

에드워드 카(Edward Hallett Carr)는 "역사는 현재와 과거의 끊임없는 대화"라고 했다. 여기서 그의 명저 '역사란 무엇인가'의 일부 발췌를 보자.

"역사가와 역사적 사실은 서로에 필수적이다. 역사가는 현재의 일부이며 사실은 과거에 속하기 때문이다. 자신의 사실을 가지지 못한 역사가는 뿌리 없는 쓸모없는 존재이다. 또한 자신의 역사가를 가지지 못한 사실 역시 죽은 것이며 무의미한 것이다. 따라서 ‘역사란 무엇인가’란 질문에 대한 나의 첫 번째 대답은, 역사란 역사가와 그의 사실들의 지속적인 상호작용의 과정, 현재와 과거의 끊임없는 대화(a continuous process of interaction between the historian and his facts, an unending dialogue between the present and the past)라는 것이다."

결국, 역사가의 '사실 선택'이 역사의 골간인데, 역사가는 '지금(now)과 여기(here)'에 있다. 따라서 그의 판단기준도 바로 '지금'에서 비롯되며, 어제의 사실도 오늘의 해석을 통해 '선택'된다. 바로 이 선택은 미래의 한 부분이 되는 것이다.그는 과거의 사실이 역사가의 손을 거치지 않으면 그저 돌무더기나 문서 뭉치에 지나지 않는다고 했다. 그래서 모든 역사는 사유(思惟)의 역사이고, 현재의 눈으로만 과거를 볼 수 있다는 것이다.

물론 역사가는 많고, 당연히 관점도 다양하다. 그렇더라도 변치 않는 명제(Thesis)가 있다. 사실을 왜곡하거나 꾸미거나 과장하거나 덜어내지 않는 것이다. 영국 맨체스터 가디언(현재의 Guardian)의 에디터였던 찰스 P. 스콧은 1921년 창간 100주년 관련 에세이를 통해 신문의 역할에 대한 의견을 밝힌다. 정확한 보도야말로 신문의 가장 중요한 임무라고 주장한다. 그러면서 "의견은 자유롭다. 그러나 사실은 신성하다(Comment is free, but facts are sacred)"는 명제와 함께.

신문이 현실 역사의 기록이라는 측면에서 '신성한 사실'은 역사가에게도 매우 기본적인 태도이다. 그래서 카 역시 "역사를 공부하려면 먼저 역사가를 깊이 공부하라"고 조언한다. 역사를 기술한 사람을 알아야 그가 기록하고 서술한 역사의 '가치판단과 해석'을 통해 '실체적 사실(史實)'에 접근할 수 있는 것이다.

예컨대 삼국사기를 쓴 김부식(金富軾)의 경우를 보자. 그의 개인적인 욕망과 인품을 알아야 삼국사기에 담긴 '사실'을 제대로 평가할 수 있는 것이다. 과연 배달민족의 뿌리가 만주벌판에서 발원해 한반도를 아우른 것인지, 아니면 한반도에 국한된 것인지가 그렇다.

|

| 사진은 지난해 10월 2016년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 정부의 시정연설을 위해 국회를 찾은 박근혜 대통령이 정의당 의원들의 국정 역사교과서 피켓 시위를 지나쳐가는 모습. /임영무 기자 |

요즘 뜨겁게 운위되고 있는 '한사군(漢四郡)'의 위치도 이른바 민족사관과 식민사관 관점에 따라 극명하게 다르다. 민족사관은 한사군이 랴오허(遼河)에 위치해 있다고 보지만, 식민사관은 한반도 내에 있었다고 주장한다. 낙랑군은 대동강변 지금의 평양에 위치했다고 본다. 이런 시각 차이 때문에 과거 학력고사와 예비고사 시절 국사시험에 빠지지 않고 나왔던 낙랑-진번-임둔-현도의 위치 문제가 작금의 수능시험에는 나오지 않게 됐다.

우리나라에서 우리의 역사도 이렇게 관점에 따라 극명하게 갈린다. 중세 고려시대를 보자. 고려 의종 때 '정중부의 난'이 일어난다. 이후 임유무에 이르기까지 100년을 '무신(武臣)'들이 권력을 장악한다. 제3공화국 이전까지만 해도 역사 교과서는 이를 '무신난'으로 정리하고, 한 두 페이지로 소개했다. 그러던 것이 '무인정권시대'로 명명되면서 매우 중요하게 다뤄졌고, 분량도 엄청나게 늘었다. 이는 아마도 현대의 무인정권이 과거의 무인정권에 보내는 동병상련 혹은 동지적 일체감이었을까.

하물며 현대사이랴. 우리 헌법이 '3.1운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통과 불의에 항거한 4.19 민주이념을 계승하고…'라고 돼 있지만, 일부에서는 이를 부정하려 시도한다. 이는 대한민국의 정체성과도 관련된 매우 심대하고 중대한 사안이다.

사실 요즘의 역사기술은 과거 왕조중심 정치사에서 문화사 및 사회경제사로 확산하는 추세이다. 태정태세문단세…로 시작되는 군왕과 대통령, 그리고 제도와 변란만으로 우리의 역사를 기술할 수는 없는 일이다. 경우에 따라서는 동시대의 자잘한 일상생활이 오히려 역사의 속살을 제대로 보여주기도 한다. 그래서 최근 거시사(巨視史)보다 미시사(微視史)를 연구하는 추세도 나타났다. 자칫 대로변의 건물만 보고 그 이면의 삶을 놓쳐서는 제대로 도시를 알 수 없는 것처럼 말이다.

여하튼 세월은 역사의 바탕일 뿐, 세월 자체가 역사는 아니다. 세월이 역사가 되기 위해서는 시대인식이란 '역사적 사유'가 개입돼야 한다. 조선의 박장현은 구사학론(舊史學論)에서 '사학은 국민의 밝은 거울이며, 사상 진보의 원천'이라고 정의했다. 그리고 이는 오롯이 역사가들의 몫이다.

박 대통령의 말마따나 역사를 제대로 배우지 못하면 혼이 비정상이 될 수 있을지도 모른다. 그런데 어떻게 배우는 것이 제대로 배우는 것인가. 그것은 한 가지 고집스런 시각이 아니라 다양한 관점으로 과거를 조명하면서, 오늘과 내일을 고민하는 것이다. 이를 통해 온고지신(溫故知新)의 지혜를 기르면 좋을 터이다.

"과거를 상상하고, 미래를 기억하라!" 역사를 기술하는 역사가에게 대표적인 격언이다. 미래의 기억을 선명히 각인하기 위해서는 오늘의 반역사적인 행위, 반역사적인 공직자들을 꼼꼼히 기록해야 할 것이다. 그 이름 하나하나가 익명에 묻히지 않고, 훗날 사람들이 기억하면서 반성할 수 있도록 말이다.