|

| 박삼구(왼쪽) 금호아시아나 그룹 회장이 8일 오후 서울 신촌세브란스병원 장례식장에 마련된 방우영 조선일보 상임고문의 빈소에서 조문하고 있다./서울신문 |

[더팩트 | 박종권 편집위원] 차라리 쓰레기통이 나았을 것이다. 민주주의 장미에겐 말이다. 그러나 북풍의 계절이었다. 서릿발과 얼음뿐이다. 신문지면은 질식한 듯 창백했다. 그때 두 '일민'이 있었다. 동아일보의 고 일민(一民) 김상만 회장, 조선일보의 고 일민(逸民) 방우영 회장이다.

1910년생인 일민(一民)이 일민(逸民)보다 호적상 18살이 많지만, 사장은 일민(逸民)이 빨랐다. 1964년 형 방일영의 뒤를 이어 사장에 오른다. 일민(一民)은 1971년이다. 하지만 일민(逸民)은 형의 섭정을 받았고, 1970년에야 비로소 수렴청정이 끝난다. 따라서 1970년대가 두 일민의 시대였다.

호랑이는 경쟁할 뿐, 협력하지 않는다. 숲의 제왕은 하나이다. 하지만 언젠가 젊은 호랑이에게 왕관을 넘겨줘야 한다. 수성(守城)은 공성(攻城)보다 어렵다.

유신의 서릿발 아래 일민(一民)은 저항했다. 일민(逸民)은 적응했다. 100보 버티다가 손든 저항과, 50보쯤에서 손든 적응의 결과는 '오십보백보'이다. 운동장을 기울이는 심판에 일민(一民)은 버텼지만, '백지광고'로 맞섰지만, 그뿐이었다. 해직기자의 아픔을 딛고 그들은 권력과 손을 잡았다. 세칭 권언(勸言)유착의 시발점이다.

|

| 박정희 전 대통령이 5·16 군사쿠데타 때 살았던 신당동 가옥에 전시된 책자. /배정한 기자 |

낮은 서슬 퍼런 유신의 박정희가 대통령이다. 해가 지면 '밤의 대통령'들이 기지개를 켰다. 두 '일민'이 대한민국의 밤을 지배했다고들 한다. 그러나 태양에 어찌 달빛을 비교하랴. 폭포 앞에 개울물이다. 최고 권력이 먹고 남은 뼈다귀와 먹기 불편한 닭갈비쯤이었을 것이다. 이런 알량한 권력 부스러기도 밤을 기웃거리는 기회주의자들에겐 충분히 일용할 양식이었던 모양이다.

당대 언론권력을 주물렀던 동아일보와 조선일보 사장들의 호(號)가 '일민'으로 같았다는 것은 공교롭다. 굳이 풀이하자면 일민(一民)은 자신이 한 명의 백성에 불과하다는 겸손함이거나, 백성을 으뜸으로 여기겠다는 포부이거나, 스스로를 으뜸백성으로 자처하는 자부심 중 하나일 것이다.

일민(逸民)은 원래 학문과 덕행이 있으면서도 세상에 나서지 아니하고 묻혀 지내는 사람을 뜻한다. 그래서였을까. 그가 공공연한 광장에 얼굴을 내밀기보다 캄캄한 밤에 묻혀 지낸 것이 말이다.

호(號)는 사람들이 허물없이 부를 수 있도록 지은 이름이다. 본 이름을 마구 부르기는 좀 뭣하지 않은가. 호는 중국 당나라 때부터 사용됐다고 한다. 우리는 삼국시대부터 나타난다. 원효(元曉)의 호가 소성거사(小性居士)였다.

호는 자신이 짓기도 하고, 남이 붙여주기도 한다. 짓는 바탕은 크게 넷으로 분류된다. 장소, 의지, 환경, 선호이다. 물론 이를 섞어서 짓는 경우도 있다.

예컨대 고려시대의 문장가 이규보는 스스로 '백운거사(白雲居士)'라 했다. 흰 구름에 거처하는 선비라는 뜻인데, 장소로 보기에는 뭣하지 않은가. 표표히 떠도는 구름처럼 얽매이지 않는 삶을 살겠다는 의지일 수 있다.

대부분의 호는 두 자로 이뤄진다. 필자가 존경하는 국문학자 이희승 선생은 '일석(一石)'이다. 그가 펴낸 수필집 제목도 '한 개의 돌이로다'였다. 스스로를 그저 특별하지 않은 돌멩이로 비유한 것이다. 이 광활한 우주 삼라만상에서 스쳐 지나가는 인생을 관조하면서 붙였을 것이다.

|

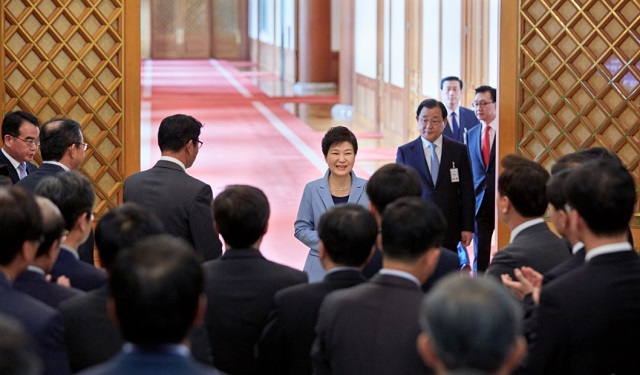

| 박근혜 대통령이 지난달 26일 오후 청와대에서 열린 언론사 편집·보도국장 오찬에서 참석자들과 이야기를 나누고 있다./청와대 제공 |

독일어로는 '아인슈타인(Einstein)'이다. 아인(Ein)은 영어로 원(One)이고, 슈타인(Stein)은 영어로 (Stone)이다. 원스톤(One Stone), 즉 한 개의 돌, 바로 일석(一石)이 아닌가. 우주 속에서 자신을 관조한 이희승 선생과 자신으로부터 우주를 꿰뚫어본 아인슈타인은 어쩌면 수미상응(首尾相應) 관계인지도 모른다. 이희승 선생의 호와 아인슈타인의 이름이 똑 같은 것이야말로 우연과 필연의 만남이 아닐까 하는 생각을 했었다.

선비들의 호는 이처럼 소박하다. 돌(石)이 아니면 바위(岩)가 많은데, 아마도 세상풍파에도 의연히 버티는 정신을 본받기 위해서였을 것이다. 사군자(四君子) 매란국죽(梅蘭菊竹)은 남녀 공용이다.

그런가 하면 거창한 호도 있다. 대부분 정치인인데, 돌이나 바위 따위와 비교하란 말이냐는 듯 거산(巨山), 아예 태양과 바다를 결합한 일해(日海)가 대표적이다. 길기로는 시인 김상옥을 당할 수 없다. '칠수삼과처용지거주인(七須三瓜處容之居住人)'이다. 무려 10자이다.

대부분 한자이지만, 한글 호도 있다. 국어학자 주시경은 '한힌샘', 한글학자 최현배는 '외솔', 문인 전영택은 '늘봄'이다. 한자로 하면 '한힌샘'은 백천(白泉), '외솔’'은 고송(孤松), '늘봄'은 '영춘(永春)'쯤일 텐데, 한글이 얼마나 멋이 있나.

시인 이병기는 강(江)의 우리말인 '가람'이다. 이와 관련해 그의 기록이 있는데, 수당(壽堂)이 자신에게 임당(任堂)이란 호를 지어줬단다. 하지만 자신은 이미 '가람'이란 호를 가지고 있었는데, 그 뜻이 자못 심장하다. "강은 샘과 바다 사이에 있어 그 근원도 무궁하고 끝도 무궁하니 영원하며, 이 골 물 저 골 물 합하여 진실로 떳떳함을 이루니 완전하며, 산과 들 사이사이에 끼여 뭍을 기름지게 하니 조화롭다. 이 세 가지 뜻을 붙여 가람이라 지었다"고 했다.

이처럼 호가 장소에서 붙였든 환경에서 따왔든 결국 자신의 선호와 의지의 표현이기도 하다. 경우에 따라서는 자신의 부족함을 보완하는 것이기도 하지만.

여하튼 조선일보 일민(逸民) 방우영 회장의 별세로 '일민' 시대는 역사 속으로 저물었다. 공과(功過)가 각각 얼마쯤이냐 하는 것은, 굳이 밝혀야 한다면, 언론학자 몫일 터이다. 분명한 것은 이제 '밤의 대통령'은 없다는 것이다. 정보가 사통팔달(四通八達)하는 네트워크 시대다. 낮이든 밤이든 대통령은 국민의 심부름꾼일 뿐이다. 주객이 전도되면, 화무십일홍(花無十日紅)이 아니라, 거꾸로 심은 꽃이 될 뿐이다.