|

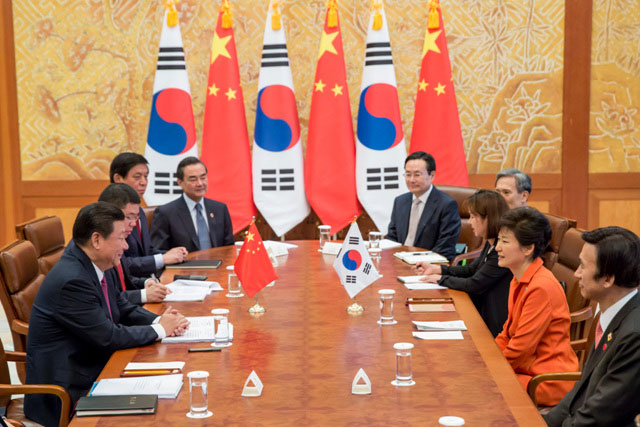

| 중국은 예로부터 '이이제이(以夷制夷)' 외교전략을 써왔다. 직접 개입하는 것보다 주변국들이 서로 견제하는 것을 전략의 맨 앞에 두었던 것이다./청와대 제공 |

[더팩트ㅣ박종권 편집위원] 남북이 마주보고 달리고 있다. 제재에는 도발, 개성공단 잠정 중단에는 완전 폐쇄로 맞선다. 비킬 길은 없다. 외줄기 선로이다. 멈추지 않으면 충돌, 그것으로 공멸이다. 그걸 알면서도 속도를 높인다. "네가 먼저 브레이크를 밟아라." 전형적인 치킨게임이다.

박근혜 대통령이 중국 시진핑 주석에게 '분노했다'고 한다. 두 정상 사이의 인연은 2005년으로 거슬러 올라간다. 당시 야당인 한나라당 대표였던 박근혜 대통령은 저장성의 시진핑 당서기를 만난다. 격이 맞지 않는다는 주위의 만류도 있었지만, 결과적으로 탁월한 결정이었다. 이런 인연으로 박 대통령이 당선됐을 때 축하전화를 받기도 한다.

인간관계를 중요시하는 박 대통령으로서는 시진핑 주석에게 상당한 믿음과 기대가 있었을 것이다. 그런데 설 연휴를 앞둔 지난 5일, 우여곡절 끝에 통화한 후 중국에 대한 기대를 접은 것으로 전해지고 있다. 무슨 이야기가 오갔는지 아직 공개되지 않았지만, 짐작은 할 수 있다. 박 대통령은 강력한 대북제재에 동참을, 시 주석은 원론적인 차원에서 대화를 통한 해결을 주장했을 것이다.

어쩌면 박 대통령은 시 주석이 적극적으로 편을 들어주리라 믿었던 것 같다. 그렇게 생각할 만한 특별한(?) 기여도 했지 않은가 말이다. '진실된 사람'을 중요시하는 그로서는 당연히 '기브 앤 테이크(Give and Take)'로라도 지지하는 모습을 보여주리라 기대했을 것이다. 그로써 '한반도 신뢰 프로세스'와 자신의 글로벌 리더십을 과시할 수 있다고 생각했을 것이다.

그런데 외교란 무엇인가. 외무부 장관을 지낸 윤영관 서울대 교수는 이렇게 말했다. "외교의 바탕은 불신이다." 서로 믿지 못하기 때문에 외교가 절실하게 필요하다는 반어적 정의이다. 믿는다면 외교가 필요 없을 것이다. 달리 말하면, 서로 불신하면서 언제 닥칠지 모를 위험을 최소화하기 위해 일단 끈을 잇고서는 암중모색하는 것이 외교일 것이다.

그렇다면 중국 최고의 전략가, 손자(孫子)의 말마따나 '지피지기(知彼知己)'가 우선이다. 적을 알고 나를 알면, 승리하는 것이 아니라 최소한 위험하지 않다는 보수적인 접근 말이다.

|

| 서로 불신하면서 언제 닥칠지 모를 위험을 최소화하기 위해 일단 끈을 잇고서는 암중모색하는 것이 외교일 것이다./청와대 제공 |

자, 중국의 속내를 한번 짚어보자. 그들은 예로부터 '이이제이(以夷制夷)' 외교전략을 써왔다. 직접 개입하는 것보다 주변국들이 서로 견제하는 것을 전략의 맨 앞에 두었던 것이다. 아마 지금도 마찬가지일 것이다. 그러면서도 절대 속내를 내비치지 않는다.

굴기(屈起)의 깃발을 든 중국의 첫째 전략이 '도광양회(韜光養悔)' 아니던가. 자신들의 능력을 드러내지 않고 참고 기다린다는 뜻이다. 그렇게 힘을 기른 다음 하늘을 속여 바다를 건너는 '만천과해(瞞天過海)'로 일거에 승기를 잡는 것이다. 손자병법도 '군사는 기만'이라고 했다. 내 의도를 감추는 것이 전쟁에서는 무엇보다도 중요하다. 허장성세로 동쪽을 치는 듯 고함치다가 서쪽을 친다는 '성동격서(聲東擊西)' 전략이 지금도 유효한 이유이다.

그런데 적을 알지도 못하고 아군의 능력도 제대로 모른다면, 그건 재앙이다. '부지피부지기(不知彼不知己)면 백전백패(百戰百敗)'이다.

차제에 중국의 속내를 한번 짚어보자. 지금으로부터 3년 전 '중국지혜(中國智慧)'라는 책이 나왔다. 사학자이자 TV강연으로도 유명한 이중톈이 썼다. 그는 중국문명이 숙성시킨 사상과 철학을 시대별로 열거하며 그 안에 담긴 '생존의 지혜'를 이끌어낸다.

주역(周易)부터 시작하는데, 삼라만상 모두 공통적인 속성이 '변한다'는 것에 주목한다. 해도 떴다가 지고 달도 차면 기우는데, 국가관계와 인간관계는 더 말해 무엇 하랴. 그럼에도 '궁하면 변하고, 변하면 통한다'는 '궁즉변(窮則變) 변즉통(變則通)'이란 역(易)의 본질을 놓치지 않는다. 이런 모순과 조화의 과정은 끊임없이 생기고 생기는 것이다. 만물은 흐르고, 결코 머무르지 않으며, 생성과 소멸을 반복한다는 그리스의 '만물유전' 사상과 닮았다.

그렇다면 세상사 일희일비(一喜一悲)할 이유가 없다. 한번은 음(陰), 한번은 양(陽)인 것이 천지의 도(道)가 아닌가. 세상이 본디 변화무쌍하다면, 차라리 변화를 길(吉)로 삼고 변화 없음을 흉(凶)으로 여겨 대처하는 게 지혜일 것이다. 좋은 게 항상 좋지 않고, 나쁜 게 항상 나쁜 것은 아니다. 새옹지마(塞翁之馬)도 있다.

중원의 주인이 한족과 이민족으로 번갈아 바뀌어온 역사 속에서 중국인들은 백성으로 살아가기조차 쉬운 일이 아니었다. 춘추전국시대 이래 외침과 전란이 거듭하지 않았던가. 늘 안락한 가운데서도 위기를 생각하는 '거안사위(居安思危)'를 머리맡에 써 두어야 했던 배경이다.

|

| 세계 경제의 1,2,3위가 우리를 가운데 두고 힘겨루기를 하고 있는 형국이다. 지금이야말로 '이강제강(以强制强)'의 슬기가 필요한 시점이다./더팩트 DB |

자연스럽게 중용(中庸)의 자세가 몸에 배었다. 과유불급이다. 지나침은 미치지 못한 것이나 마찬가지다. 그저 극단으로 치우치지 않고 전후좌우 사정을 살펴 대처하는 것이 상책이다. 삼국지에 조조의 부인 변(卞)씨 이야기가 나오는데, 그는 전리품 중에서 꼭 중간 것만 취했다고 한다. 좋은 것을 취하면 탐욕스럽다고, 형편없는 것을 취하면 위선적이라고 손가락질을 받는 것이다.

이런 정서가 중국인, 중국 지도자들의 유전자에 각인돼 있을 것이다. 특히 무엇보다도 '포커 페이스'이다. "전쟁은 속임수다"라고 주장한 손자(孫子)는 '경제적인 용병술'을 내세운다. 싸우지 않고 이기는 것이 최상이라는 것이다.

하지만 미국과 일본은 다르다. 미국은 중국의 굴기(屈起)를 경계하고, 일본은 평화헌법을 개정해 전쟁할 수 있는 나라로 탈바꿈하려 한다. 그 중심에 우리가 위치해 있는 것이다. 세계 경제의 1,2,3위가 우리를 가운데 두고 힘겨루기를 하고 있는 형국이다. 지금이야말로 '이강제강(以强制强)'의 슬기가 필요한 시점이다.

어쩔 수 없다. 등이 터지지 않으려면 춘추전국시대 조나라의 인상여 같은 외교책략가가 필요하다. 유명한 화씨벽을 진나라에 빼앗기지 않고 국익을 최대한 지켜낸 인물이다. 그런데 보이는 인물은 그저 우물 안 정치에만 매몰된 '골목대장' 깜냥들 뿐이다. 진실로 걱정이다.

이데올로기의 종언 시대에 이데올로기에 따른 신 냉전을 목전에 둔 우리이다. 주변 열강들의 싸움에 새우가 돼서는 곤란하지 않은가. '중국이냐, 미국이냐'가 아니라 '중국도, 미국도'가 우리의 지향점일 수밖에 없다. 그렇다면 이미 팽팽한 미중(美中)관계에 우리가 바람을 넣을 필요는 없다. 팽팽해진 풍선은 솔잎 하나에 터진다. 그 피해는 고스란히 우리 몫이다.

요즘은 정부가 국민을 걱정하는 것이 아니라 국민이 정부를 걱정한다고 한다. 노자(老子)의 말마따나 전쟁은 뭐라고 미화해도 천하무도(天下無道)이다. 이러한 걱정 속에서 국민들은 어떻게 대처해야 하나. 그저 "재앙 속에 복락이 있고, 복락 속에 재앙이 숨어 있다"는 말에 기대야 하는 것인가.

인생도 마찬가지겠지만, 국가간 외교의 지혜도 높고 먼 데 있는 것이 아니라, 낮고 가까운 곳에 있을 것이다. 통일이 대박이라고 하지 않았나. 통일이 쪽박이 되지 않으려면, 어떤 형식으로든 우리가 지렛대를 가져야 한다. 한반도의 위기를 관리할 아무런 지렛대도 없이, 북에 대한 그 어떤 영향력도 없이 주변 열강에 기댄다면 그건 '통일 쪽박'의 길이다.