직장갑질119, "경비원 업무 폄훼 많아"

[더팩트ㅣ조소현 기자] '쉬면서 돈 번다.' '경비원이 꼭 필요한지 모르겠다.'

경비원 관련 기사에 달리는 '악플'이다. 심지어 경비원 폭행·갑질 피해를 고발하는 기사에도 종종 눈에 띈다. 경비원들은 정말 편하게 일할까. <더팩트>는 지난 22일 서울 강남구 대치동 A 아파트 경비원 한모 씨의 일상을 따라가 봤다.

한 씨는 새벽 4시 30분에 일어난다. 새벽 공기는 차지만 시간이 없다. 경기도 광주 자택에서 A 아파트까지 출근하는 데 걸리는 시간은 1시간이다. 6시 30분에는 교대를 해야 하니 6시에는 도착해야 한다. 눈곱만 대충 떼고 지하철 첫차에 몸을 싣는다.

출근하자마자 하는 일은 청소다. 공동 현관문 앞부터 복도, 계단, 엘리베이터 등 곳곳의 쓰레기를 줍는다. 며칠 전 아파트 주변 도로에 새똥이 떨어져 있어 입주민의 민원을 받았다. 한 씨는 아침부터 쭈그려 앉아 새똥을 긁어내는데 사력을 다한다. 그는 "봄이라 다행"이라며 "눈 오는 겨울이나 낙엽 떨어지는 가을에는 청소하는 데만 1시간이 걸린다"고 웃었다.

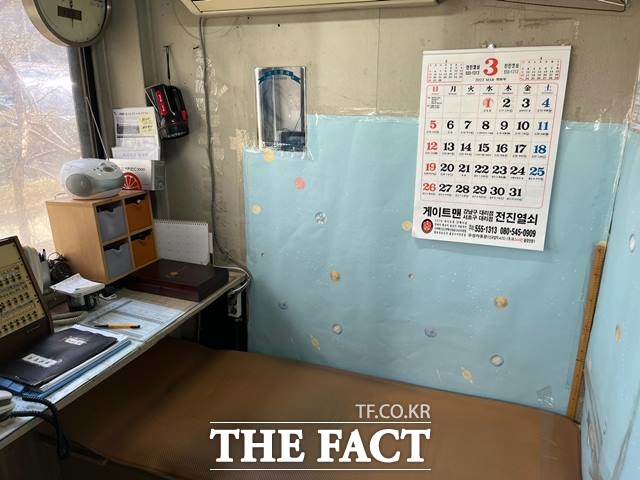

주 업무는 8시쯤 시작된다. 1.5평 남짓한 좁디좁은 경비초소 안에 들어가 감시·보안 업무를 한다. 해당 아파트에 출입하는 입주민, 외부인 한 명 한 명을 일지에 기록한다. 특히 주민들의 출근 시간이 지나면 택배를 가득 실은 화물차들이 아파트 단지로 들어선다. 택배기사들에게 매번 "몇 호 가냐"고 묻는 것도 일이라면 일이다.

화장실 가는 것도 눈치가 보인다. 언제 날아들지 모르는 인터폰을 받지 못하면 주민들의 항의가 빗발친다. 자리를 비운 사이 도둑이라도 들면 비난의 화살이 향할 게 뻔하다. 한 씨는 "가만히 있는 듯 보이지만 출입자들을 관리하기 위해 자리를 지키는 것이다. 한곳에 오래 앉아있는 것도 힘들다"고 토로했다.

그러면서 "앉아 있으면 하는 일 없다고 욕하고, 자리를 비우면 경비가 왜 자리를 비우냐고 욕한다. 경비원 하려면 간, 쓸개 내려놓고 오라는 말이 괜히 있는 게 아니다"라고 말했다.

오전 업무는 여기서 끝이 아니다. '안내문 게시'도 해야 한다. 관리사무소에서는 경비원에게 아파트 소식 등을 알리는 안내문을 부착·제거하라고 지시한다. 한 씨는 "붙여야 하는 전단지 수가 너무 많다"며 "조금이라도 늦게 붙이거나 늦게 떼면 민원이 들어온다. 스트레스가 심하다"고 말했다.

12시. 드디어 점심식사 시간이다. 경비원들은 교대로 식사시간을 갖는다. 그 사이 주민들이 무언가를 문의할 수 있기에 해당 초소가 비어있을 경우 옆 초소 경비원이 안내해줘야 한다. 몇몇 경비원은 초소 안에서 집에서 싸 온 도시락을 먹는다.

식사를 하더라도 게 눈 감추듯 급히 먹는 경우가 많다. 한 씨는 "밥 먹는 걸 입주민에게 들켜선 안 된다"며 "냄새 때문인지 민원이 자주 들어온다"고 말했다. 가끔 서러운 마음도 든다.

몇몇 경비원들은 '휴게소'라고 불리는 공간으로 향했다. 공식 휴게소는 노인정 안에 있지만 경비원들은 찾지 않는다. 입주민과 함께 사용해야 해 눈치가 보이는 탓이다.

실제 경비원들이 사용하는 휴게소는 지하에 있다. 석면벽에 창문도 없어 답답하고 퀴퀴한 냄새가 나지만 유일하게 숨 통이 트이는 공간이다. 한 씨는 "눈치 안 보고 쉴 수 있어 좋다"며 "잠깐이라도 편하고 싶다"고 했다.

오후에도 쉬는 시간은 없다. 잡초를 제거하는 등 조경을 관리하고 분리수거, 불법주차 단속 등을 한다. 가끔은 공용설비가 고장 나면 수리·보수 작업도 한다. 공동주택관리법상 경비원의 '제한업무'에 해당하지만 주민들이 '한번만 해달라'고 요청할 땐 거절하기가 쉽지 않다.

저녁식사까지 마친 오후 7시부터 10시까진 돌아가며 보초를 선다. 무전기를 들고 단지 내를 순찰하는 것이다. 이때도 쓰레기 줍기와 안내문 부착·제거 등을 병행한다.

쉴 새 없이 움직인 까닭인지 졸음이 몰려온다. 순찰까지 마치면 다음 날 새벽 4시까지는 '휴게시간'이다. 하지만 사실 '대기시간'이라고 봐야 마땅하다. 새벽에도 택배차가 들어오고 입주민들이 "문을 열어달라"며 경비실 문을 두드리는 까닭이다. 쪽잠을 자며 대기한 시간은 근무 시간에 포함되지 않는다.

한 씨는 "술에 취해 초소 문을 발로 걷어차고 욕설을 하는 사람도 많다"며 "해고당하지 않으려면 억울해도 참아야 한다"고 한숨을 내쉬었다. 한 씨의 업무는 육체노동보다 감정노동에 가까워 보였다.

다시 오전 6시. 하루 종일 주민들 뒤치다꺼리에 경비업무까지 하다 보니 시간이 더디게 흐른다. 24시간을 녹초가 되도록 일했지만 이들의 업무를 인정해주는 사람은 드물다. 지난 16일 발표된 직장갑질119 '경비노동자 갑질 보고서'에 따르면 조사 대상 노동자 9명 모두 입주민으로부터 고성·모욕·멸시, 천한 업무라는 폄훼 등 갑질을 경험했다. 한 경비원은 입주민이 자녀에게 '공부 못하면 저 아저씨처럼 된다'는 비하 발언도 들었다.

임득균 노무사는 "아직도 노동에 대한 이해도가 부족한 사람들이 있는 것 같다"며 "깨끗한 아파트에 살 수 있는 건 경비노동자, 미화노동자가 있기 때문이다. 경비원이 없으면 단지는 마비될 것"이라고 말했다.

그러면서 "경비원이 하는 일을 제대로 알고 노동을 존중해야 사회 전반에 퍼져있는 '갑질' 문제가 해결될 수 있다"고 강조했다.

sohyun@tf.co.kr

- 발로 뛰는 <더팩트>는 24시간 여러분의 제보를 기다립니다.

- · 카카오톡: '더팩트제보' 검색

- · 이메일: jebo@tf.co.kr

- · 뉴스 홈페이지: https://talk.tf.co.kr/bbs/report/write

- · 네이버 메인 더팩트 구독하고 [특종보자→]

- · 그곳이 알고싶냐? [영상보기→]